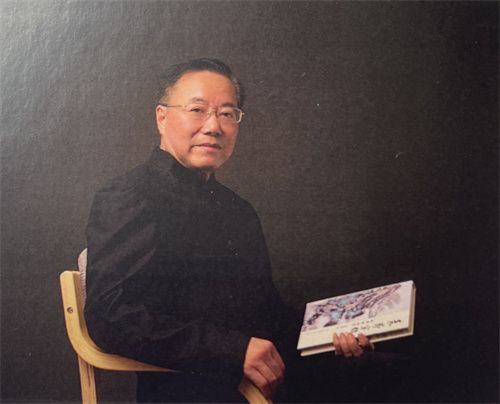

左江,南京大学古代文学博士,深圳大学人文学院教授、东亚汉籍研究所所长,长期从事域外汉籍及中国古典小说研究。主持建设《品读聊斋》(国家级线上一流本科课程)、《金瓶梅人物写真》(广东省线上一流本科课程)、《中国古代文学导论》(深圳大学研究生“金课”)等多门优质课程。发表论文数十篇,出版著作有《李植杜诗批解研究》《欲望的浮世绘——金瓶梅人物写真》《“此子生中国”——朝鲜文人许筠研究》《〈聊斋志异〉二十讲》《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》《杜诗与朝鲜时代汉文学》等。其中《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》获深圳市哲学社会科学优秀成果奖。

左江教授的专业是域外汉籍,主要研究朝鲜的汉籍文献,其中一个方向是中国文学在朝鲜的传播与影响研究,她选择了从杜诗入手,分了三个阶段进行研究:一是朝鲜人对杜诗的注解、编纂。2007年,她撰写过一本《李植杜诗批解研究》; 二是朝鲜人对杜甫及杜诗的评论——《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》;三是杜诗对朝鲜汉文学的影响,撰写了《杜诗与朝鲜时代汉文学》。

(一)《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》

笔者对左江教授研究古典文学——杜诗在朝鲜半岛的传播,非常欣赏并敬佩,尽管这个专业特别小众,但总得有学者去做。所以,《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》,既是中华民族诗的传播史,又是诗与远方的交流,让读者了解中朝(高丽)早在一千年前,已经在文学这个领域便有了交流史。本书一共辑录了高丽朝鲜时代五百多位文人墨客对杜诗的评论、鉴赏、介绍、撰诗互动等形式的文学诗事,系统性地再现了中华民族与高丽朝鲜时代历史某个节点的文化交流。其次,本书题材独一无二,若是单纯找资料一项,那是一件费时费力的苦功夫。随着“本书”面世,留下了中华民族与高丽朝鲜文化交流的佐证,揭示,彰显了一个曾经被称为“诗的国度”中华民族诗史的辉煌,其意义在于——中外文化的共同鉴赏,表达诗的美学意蕴,从而达到相得益彰。

《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》,笔者不敢肯定是填补了这方面的空白,然本书八十万字,内容作为中华民族与高丽朝鲜时代一段诗史交流,间接反映了唐诗是一个具有历史意义,五彩缤纷,绚丽夺目的唐诗发展高峰与华美特质,而杜甫则是反映了这个时代的杰出代表人物。正是左江教授深谙此历史背景,其思路清晰,精准洞察,将深受朝鲜半岛最尊崇唐代卓越,有诗圣之称的杜甫,作为标的汇编。然朝鲜李朝时期才高学博的文学评论家,诗人徐居正,是推动两国文学艺术交流的见证人物之一。左江教授在本书引言道:

朝鲜文学史上比较早地频繁提及杜甫的人首推徐居正(1420--1488),据统计其《四佳集》中近二百次提到杜甫,还有十五次左右“李杜” “甫白并称” ,其中明确将自己与杜甫相比,甚至以自己为杜甫在后世之轮回的表述就有十多次,如“前身我是杜陵老” 丶“子美乾坤一腐儒,四佳迂阔似耶无” 。徐居正,他在文学上的贡献主要在评论方面。所著《东人诗话》是朝鲜15世纪一部有代表性的诗歌评论集。他在这部书中评论了朝鲜历代的许多诗人和他们的作品,对中国诗人杜甫、苏轼和乐府诗也有所评述。他主张“诗当先气节,而后文藻”,认为好的诗文可以为国争光,反对模仿、复古和封建士大夫吟风弄月的倾向。

《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》,本书分上下两册,上册为评述类,下册为诗话类。本书上册,左江教授重点论述杜诗在十一世纪八十年代传入朝鲜半岛及其影响,让岛内文化人,看到中国诗坛风气,文学创作成就;而本书下册,左江教授重点论述,介绍朝鲜半岛重要的文学界人士,如李仁老丶崔滋丶李齐贤丶徐居正丶李植等几十位诗人,文化人对杜诗的推荐评论。因杜诗雅丽精绝,含蓄深婉著称,是代表唐诗的最高水平;或换言之,杜诗被誉为中国古典诗歌的巅峰,以其沉郁顿挫的风格、深刻的家国情怀和精湛的艺术造诣,确立了其“诗圣”的崇高地位,此对朝鲜半岛文学界影响是深远的。然本书下册附录——朝鲜李植《纂注杜诗泽风堂批解》评语辑录,其花费整整二十年的心血,此举令每位杜迷肃然起敬。笔者摘录李植《梦李白二首》的泽文以飨读者如下:

“故人入我梦,明我长相忆。” 泽堂曰:明,知也。“水深波浪阔, 无使蛟龙得。” 泽堂曰: 盖传闻捉月之事,疑其生死而作,故语尤悲苦。若明知已死, 则诗立意又不如此。

“江湖多风波,舟楫恐失坠。出门搔白首,若负平生志。” 泽堂曰:江湖二句,告归之辞;出门二句,别去之状。

“千秋万岁名,寂寞身后事。” 泽堂曰:王元美云: 实境语, 于实际读之自别。余自庚申以后,每读刘司空“岂意百炼刚,化为绕指柔”,未尝不流涕。又读子美“千秋万岁名,寂寞身后事”之句,輒黯然低徊久之。(注:泽堂是李植的号)

本书,左江教授辑录朝鲜半岛自高丽(918-1392)至朝鲜(1392-1910) 时代约4000种文献中有关杜甫、杜诗的评论资料,有关杜诗著作之序跋亦涵括其中,其他如评点杜诗、考证杜诗用典者亦收录於此。因今存高丽时期文献有限,该期资料求全求备,朝鲜时期资料则求精求妙。内容相近的,取其最早或最完备者以免重复。书末附李植(1584-1647)《纂注杜诗泽风堂批解》评语辑录。全书资料丰赡,有助於了解杜甫与中国文学对古代朝鲜半岛文坛的影响,为杜诗学、域外汉籍研究提供便利。

博学的左江教授,她孜孜不倦的治学精神,开拓杜诗在域外传播研究,使读者了解近千年前,杜诗已经先声夺人,在域外大放光彩的史实,传播中华民族的优秀传统文化,增强民族自豪感和文化自信,此功德无量。而《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》获深圳市哲学社会科学优秀成果奖,其奖项是左江教授多年来,对古典文学研究与艰辛付出是相匹配的。

(二)《李植杜诗批解研究》

左江教授本书岀版,受国家“985工程” “汉语言文学与民族认同” 哲学社会科学创新基地支持。本书由:泽堂李植生平简述丶泽堂李植之学述观丶《杜诗批解》之产生背境丶《杜诗批解》之底本辨析丶《杜诗批解》之评语析论丶《杜诗批解》之理论探源丶《杜诗批解》与诸家注杜;附录一“泽堂李植年谱简编” 丶附录二“略论泽堂李植的党派关系” 丶附录三 “纂注分类杜诗” 研究,共七章,三附录二十六万字。左江教授在本书引言坦然道:今天,我作为异域之人以异域之眼看《杜诗批解》,希望能够揭示岀一些未被前人所发现的意蕴,为杜诗学的发展贡献一己之力。本书是一部兼具文献考据深度与跨文化阐释视野的学术著作,其学术价值主要体现在填补域外杜诗学研究的一项空白。

约四百年前,朝鲜学者李植开始研究杜诗,然四百年后中国学者左江教授研究李植,此尽管时空穿越四百年,但彼此的丶双向的丶其目的一样——宣传中华民族在艺术上集古典诗歌之大成,对后世诗歌发展影响深远的杰岀代表,有“诗圣”之称杜甫的文学成就。杜甫的诗作,是中国古典诗歌现实主义,是中唐新乐府运动的先驱,其人格与文学作品被誉为儒家精神的代表,苏轼赞其“古今诗人众矣,而杜子美为首”,鲁迅称其为“中华民族的脊梁”。而据左江教授在书中披露,李植与杜甫一样,虽有政治识见,却郁郁不得志,这种人生与精神的契合,使他对杜甫的心境有更深切的了解与同情,也使他能更准确地解读杜诗,深入挖掘杜诗中蕴含的悲愤,不满及不得意之情。

笔者细读本书第二章“泽堂李植之学述观” ,中华民族的儒家思想,可以说对李植的影响是深刻的,并已深植其脑际。因左江教授在本章文中,先后阐述《大学》丶《论语》丶《孟子》丶《中庸》丶《春秋》丶《礼记》丶《周易》等众多儒家书籍,作为李植研究与教学的著作。由此可见,李植研究杜诗,其学术观点离不开中华民族的儒家思想。在本章,左江教授针对李植的学术观点论道:文学创作不是一种运用文字的技巧,而与人的学术修养、为人处世密切相关。学习诡异之文,因为风格独特,容易引人注目,也许可以获得一时的成功, 却不是长久立身之地,所以入门要正, 宁求“浑雅平粹”,不作“虛诞怪奇”。所谓文如其人, 泽堂云:“凡人之心术, 发于言语,形于文字,未有诵杰之言而存尧之心者也。” 李植不单反对“诡异之文”,更反对虚妄怪诞不经诗风。如李植明确指岀诗作最基本的要求是:“温柔敦厚” 丶“正而葩”,反对的是“颇僻流荡” 丶“词意粗浊险怪”, 并明确提岀《诗经》三百首篇为入门之道,才不至于在创作诗歌上误入岐途。行笔至此,不得不说,李植的治学思想,是来自中华民族儒家思想的翻版,并间接反映了儒家思想无国界丶无阻碍,彰显了同一蓝天之下文化坐标的具象体现。

而本书,构建跨外域丶跨文化阐释中朝几百年前的文化交流,视线深远,突破了传统杜诗学的中国中心视野,揭示出杜诗在东亚文化圈中的多元发展脉络,为研读者提供了深化域外汉籍研究的理论内涵。诚如张伯伟先生,在本书序言所论:“从学术史的角度看,域外汉籍不反推開了中国学术的新视野,而且代表了中国学术的“新材料”, 从一個方面使中国学术在观念上和资源上都面临古典学的重建問題。重建的目的, 无非是为了更好地认识中国文化,更好地解释中国和世界的关系,最终更好地推动中国对人类的贡献。” 正是左江教授对当代杜诗学的启示,开辟了一个全新的域外学者李植研究杜诗的触角——《李植杜诗批解研究》。左江教授以扎实的文献功底和敏锐的问题意识,通过“小文本”透视“大文化”,为古典文学研究的国际化提供了方法论与经验借鉴。笔者读本书后记,方知左江教授,从1996年撰写第一篇《杜诗批解》论文以至本书2006年岀版,整整用十年时间,正所谓十年磨一剑,功夫不负有心人,有志者事竟成,此笔者有深刻体会。

(三)《杜诗与朝鲜时代汉文学》

本书,共七章,一是“朝鲜时代官方注杜研究” 丶二是“朝鲜时代私家注杜研究” 丶三是“朝鲜文人次社诗研究之一丶” 四是“ 朝鲜文人次社诗研究之二” 丶五是“朝鲜文人集社杜诗研穷” 丶六是“朝鲜知识女性与杜诗” 丶七是“朝鲜时代的杜诗评论研究” 丶附录一“相聚与流散:势道政治下的墨庄雅集” 丶附录二“《秋与唱酬》整理” 共三十万字。本书是一部兼具学术深度与文学洞察力的著作,笔者读了惊喜连连。因本书,系统性梳理朝鲜时代杜诗的传播史与接受史,并填补东亚汉学研究的一项学术空白,难怪左江教授在本书引言,幽默地说:笔者在努力做一件不可能的事,那么,就让我们进入正文吧,看看不可能之可能性。左江教授是一位严谨的学者,没把握的事情她不会随便说说。

本书第一章,“朝鲜时代官方注杜研究” 其引论,为研读者提供了杜诗传入朝鲜的大约时间:杜诗最晚在十一世纪八十年代就传入朝鮮半岛,此后,高丽朝(918-1392)文人作文赞颂杜甫, 诗中化用杜诗,在诗话中评论杜诗艺术成就者众多,李奎報(1168-1241)有次杜诗3题16首,郑枢(1333-1382)有次杜题7 题 11 首。李穡(1328-1396)以杜甫为诗家正宗, 认为学诗必学少陵。李仁老(1152-1220)肯定了“自雅缺风亡, 诗人皆推杜子美为独步”的现象,崔滋(1188-1260) 认为“言诗不及杜,如言儒子及夫子。” 从上述信息看,杜诗传入高丽朝大概在九百年前后。左江教授开篇论道:

朝鲜朝(1392-1910)推行“排佛崇儒”的国策,杜甫“一生却只在儒家界内”,他自称“儒生”、“老儒”、“腐儒”,以儒者自居,其忠君忧国、济世爱民、己饥己溺的精神正是儒家思想的践行,因此,尊奉儒学的朝鲜君臣都很推崇杜甫,大力倡导杜诗, 为杜诗在朝鲜朝的进一步传播与发展创造了条件,具体表現有以下两点:

首先是刊印已有的杜诗集,如世宗十三年(1431),刊印《杜工部草堂诗笺》,尹祥(1373-1455)跋云:惟子美诗,上薄风雅,下该声律,而其爱君忧国之念,忠愤激厉之词,未尝不本于性情,中于音节,而关于世教也。……岁庚戌(世宗十二年,1430)冬, 总制曹公致受观风之任于是道,慨然有与诗教之志,旁求杜诗善本,得《会笺》一部于星州教授韩卷,欲绣梓而广其传。越明年秋,聚材鸠工,嘱于密阳府使柳君之礼监督。自八月始事,至十一月而断手焉。

综上是本书杜诗传入高丽朝的时间与翔实资料。然通观全书,左江教授首次系统整合了朝鲜时代(1392-1910)汉文学中杜诗传播的多元路径,涵盖注杜、次杜、集杜、评杜等多个维度。通过分析《纂注分类杜诗》等朝鲜王室注本,揭示了朝鲜文人在注解杜诗时的本土化创新——如添加读音注释、强化字义解析等,这些实践与中国传统注杜方式形成鲜明对比。此左江教授感叹道:编纂注解杜诗是一项复杂的文化工程。本书引言,左江教授特别提到她更关注的是他们与中国文学的“不相类者”,以及“相类”与“不相类者”之间的微妙关系。然“相类”与“不相类”的辩证分析,左江教授突破传统“影响研究”的单向视角,提出朝鲜文人对杜诗的接受存在“入杜出杜”的动态过程。以及早期一些诗人其次杜诗严格模仿原诗结构,后期则融入朝鲜本土意象,形成“形似神异”的创作范式。这种“变异接受”模式,揭示了文学传播中创造性转化的普遍规律,揭示文学接受的跨文化机制。

本书第四章,朝鲜文人次杜诗研究之二——次《秋兴八首》研究,笔者读后感慨如下:

通过对比朝鲜次韵《秋兴八首》与中国原作的差异,揭示出朝鲜文人如何通过变调书写(如打破原诗时空结构)重构杜诗意境。这种跨文化的诗学实践,为理解东亚“诗学共同体”的形成提供了鲜活案例。其实,杜甫的《秋兴八首》即俗称“联章体”,已经成为后世的重要范本。所以,朝鲜朝文人丶诗人为此开展活学活用“联章体”就不觉奇怪了。什么是“联章体”?一些读者可能对此一知半解。比如,词牌九张机其结构便是“联章体”。《九张机》通常由九首一首词组成,各首均以“一张机”“两张机”“三张机”等数字开头,形成连贯的叙事结构。这种形式在宋代传承至今。因笔者擅长填《九张机》,十多年来起码填了超过两百首。

左江教授的这部《杜诗与朝鲜时代汉文学》,通过杜诗在朝鲜的传播,推动域外汉籍研究的深化, 映射出汉文化与域外文化的交流模式,这种基于文本互鉴的文化互动,推动域外汉籍研究的深化,大有裨益。诚如左江教授所言,杜甫属于全人类,而对杜诗的多元阐释,正是不同文明对话的生动见证。因篇幅原因,笔者还有许多话要说,无奈只好写至此截住。

结论:

左江教授的《李植杜诗批解研究》丶《杜诗与朝鲜时代汉文学》丶《高丽朝鲜时代杜甫评论资料汇编》三部研究域外的著作,对构建杜诗学在东亚比较文学提供了新的学术增长点,揭示古文学传播中的创造性转化机制,深化了汉文化对域外文化交流,通过杜诗在朝鲜的传播,映射出汉字文化圈的交流模式,树立了范式,此便是左江教授研究东亚文化的贡献所在。

2025年10月9日

于禅城季华园

作者简介:许映明,笔名日月,广东省作家协会会员。已出版专著:诗词本《红楼探微》、散文本《红楼随笔》、与马雪芬合著章回小说《红楼补梦》、评点本《共宴红楼最深处》、传述本《石头之子--胡文彬与红学》,策划诗歌词赋《闲情雅集》。著作、红学评论、文学艺术评论等文章共两百多万字。作品散见《博览群书》、《华夏》、《问红》、《天津日报》、《中老年时报》、《西部时报》、《中华英才》半月刊网、人民日报艺术网、北美红楼梦学刊、搜狐网、《古代小说研究》、百道网,《文化与学术观察》等网站。

《中华英才》半月刊网2025-10-10

《中华英才》半月刊网2025-09-17

《中华英才》半月刊网2025-08-18