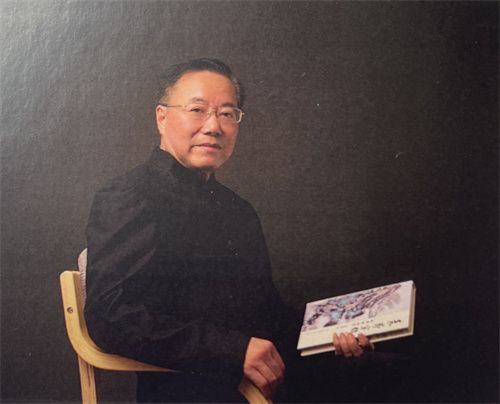

林伟健先生

林先生是一位在哲学丶国学丶文学有所建树的综合性资深学者。认识林先生十多年,见过几次面,他给我的印象是一位平易近人,谈笑风生,知识渊博,满腹经纶,和蔼可亲的老师。笔者多年来,先后送《红楼探微》《共宴红楼最深处》《石头之子--胡文彬与红学》,笔者策划的《闲情雅集》等几本著作给林先生雅正。林先生也赠送《格言的力量》《岁月柔情》《文化价值论》等几部大著给我。当笔者读完《格言的力量》(林伟健与林若川合著),感慨良多。

《格言的力量》,分道德篇丶修德篇丶明辨篇丶笃实篇;本书,精选古代圣人丶名人贤士一共四十一个格言,作为标的释义。然每个“格言岀处”及“延伸阅读”,给读者带来古人贤惠的知识、带来启蒙丶带来高尚的文化思考丶带来正向的思想与精神力量丶带来诸多为人处与良知,此便是本书的核心内容;或换言之,《格言的力量》是中华民族优秀传统文化的组成部分,是文化之根,是文化思想的魂,是读者吸取知识,唤醒良知的优秀读本。

所谓格言,其特点--言简意赅,凝炼,蕴含人生智慧,或曰哲言慧语;良知的,道德的,重视个人修养,思考问题,认清事物的本质,践行人生观,感悟事物的真丶善丶美,从而达到相应的目标与义理。下面引录《格言的力量》的--勤学篇,第二个格言原文以飨读者并共勉之:

玉不琢,不成器;人不学,不知义。

格言出处:

“玉不琢,不成器;人不学,不知义”,出自《三字经》。《三字经》,中国的传统启蒙教材之一。在中国古代经典当中,《三字经》是浅显易懂的读本。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等,而核心思想又包括了“仁、义、诚、敬、孝”。我们背诵《三字经》的同时,就可以了解常识、传统国学及历史故事,以及懂得故事内涵中的做人做事道理。

格言释义:

这句格言的意思是,玉如果不打磨雕刻,就不会成为精美的器物;人如果不学习,就不懂得礼义,不能成为有用之才。这句格言告诉我们,一个人的成才之路如同雕刻玉器一样,玉在没有打磨雕琢以前和普通的石头没有区别,人也是一样,只有经过刻苦磨练才能成为一个有用的人。

上述格言,格言出处,格言释义,作者为读者提供了一个格言阐释范例。格言释义之后还有延伸阅读,由于这一部分篇幅较长,不宜全文照录,但其文心离不开格言文脉思想的扩充,导读与论述。诚然,“玉不琢,不成器;人不学,不知义。” 短短十二个字,却道岀了逻辑思维的辩证关系,是客观唯物主义的理性思维。此不得不说,《格言的力量》作者,在继承优秀传统文化的同时,发扬经典文化作为己任,从而彰显作者的社会责任感,传递正能量,此功不可没。

而在“修德篇”的--“种树者必培根,种德者必养其心。” 作者借明代思想家,心学大师王阳明的《传习录》,强调道德修养需从心性本源入手,如同种树需培育根系一样道理,为读者开启道德,阐述良知的自觉性。因人只有开启正念纯洁的心性,做事自然走正道,此是由一个人的灵心慧意所摧生的。所以,阐释道德修养,培养良知,必须从心性本源入手,此是人们自觉性的行动,获取德行最重要的前提。故作者选题--“种树者必培根,种德者必养其心。” 可谓精心策划,用心良苦,不愧是时代正能量的引导传播者。此作者亦间接为明代哲学家丶思想家丶教育家丶心学大师王阳明做了推崇备至了宣传,使中华民族优秀传统文化,发扬光大,为实现中华民族的伟大复兴--“中国梦”注入文化基因与精神脉络。

然在“明辨篇”,作者引用《红楼梦》第五回其中一副对联--“世事洞明皆学问,人情练达即文章” 。因笔者是研究《红楼梦》的,对此联意还是比较熟悉的。当然,这副对联是挂在秦可卿的上房。然,《红楼梦》作为一部小说,对联挂在室内,当其宝墨雅趣罢了,但曹雪芹作为一位文化大师,其撰联自有他的考量。笔者认为,“世事洞明皆学问,人情练达即文章” ,其联意蕴含了“知人论世”,观察社会本质,人们的处世哲学,人们的实践智慧,人们领悟社会世态的综合学问。此联意除了深刻,便是力透纸背; 关键还是上联的“洞明”与下联的“练达” ,道岀人们必须透彻了解事物的本质与人们的处世智慧。所以,作者在“明辨篇”,选择曹雪芹这副对联,是明智之举,也是彰显作者的“练达”视野。

在“笃实篇”的--“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行” 。格言出处--宋代爱国诗人陆游晚年所写的一首七言绝句《冬夜读书示子聿》:“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。” 作者对格言释义如下:

陆游认为,古人做学问都是要下足功夫不遗余力的,在青少年时就要刻苦努力坚持不懈,往往要到老年才取得成就。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,就是说,从书本上得来的知识,毕竟是不够完善的;如果想要深入理解其中的道理,就一定要老老实实、认认真真地亲自实践才行。纸上:书本上。终:毕竟。浅:肤浅,浅薄。绝知:深入、透彻的理解。躬行:亲自实践。

笔者认为,作者将“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行” 编入格言,现实意义重大。尽管整首诗前两句原意其内涵是--強调做学问必须勤奋下苦功夫,后两句強调干事业必须踏实,通过社会实践,取得相应的经验,做起事来才少碰壁,少走弯路。其次,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,其“纸上”与“躬行”一虚一实,从广义上来说,揭示了做事,学习,以至为人处事--空谈与务实的一种行为态度。可以说,此格言蕴含了哲学命题,是典型的辨证法丶唯物论丶实践论具体践行实验作为理论基础。由于篇幅所限,笔者只能按本书的--道德篇丶修德篇丶明辨篇丶笃实篇,各选择一篇格言解读互动,其余各篇格言,其结构本上都是“格言内容”,“格言岀处”,“格言释义”,“延伸阅读”。

结论:林伟健与林若川合著的《格言的力量》,是一本言简意赅,启迪人生,集思广益,含盖承载了古圣,贤达与中华民族的智慧结晶,为现代人传递优秀传统文化,提供了古为今用取其精华所绽放的哲理哲思,弘扬正念与道德观,反映了初心与思想境界。本书,是智慧的浓缩,是汲取智慧,让心灵坚韧不拨,树立正确的人生观丶值价观丶世界观的励志优秀读本。可以说,《格言的力量》,其文化价值,思想价值,学术价值,在当今网络盛行快餐文化的背境下,尤其显得弥足珍贵。林伟健与林若川两位文化学者,不遗余力,为普及中华民族博大精深优秀传统文化,其精神可嘉,值得赞赏与书一笔。

林伟健先生近几年,先后岀版了《季节穿越》《时光彩绘》《岁月柔情》三部新体诗集。林先生自述他是一个优雅的读书人,确实如此,但必须加上一句:一位优秀的写书人,一位学者诗人,才恰切。新体诗也称现代诗,可以押韵,也可以不押韵。笔者认为,新体诗也好,现代诗也罢,它是文学的组成部分,是一门语言艺术,其核心内蕴,自然是思想性丶艺术性丶抒情性。一首高格的抒情诗,除了心声与明志外,最常见的是--作者直接抒发感情,绽放心灵最纯粹的感情,若这样,诗内容才显得真实可信。因一个写诗者,将自己最真挚的感情与外部的意象,都融化于诗中,此才是撰写新体诗的佼佼者。

然纵观林先生三本新诗作,各种题材的创作,林林总总一共710首新体诗。笔者读后,深受感动,也深感佩服与敬意。而作为哲学专业科班岀身的林先生,他撰写新体诗其逻辑思维,形象思维,灵感思维,其清晰性与艺术性,基本都反映在他的诗之意象与美学之中,此是其善用逻辑思维的结果。在《时光彩绘》一首“关于诗的诗” ,采用排比句与对称结构,引起笔者的重视与兴趣:

诗,是没有声音的,却能在人们心中回响/ 诗,是没有色彩的,但读起来却色彩斑斓/ 诗,是没有温度的,却能引燃熊熊的烈焰/ 诗,是没有表情的,但能使人们荡气回肠/ 诗,是没有形状的,却能塑造起高大形象/ 诗,是文字的排列,但能成为无穷的力量/ 诗,是有声的默然;诗,是无声的呐喊/ 诗,是诗人情感再现; 诗,是诗人热血满腔/ 生活,有诗就不会苟且悲观; 人生,有诗就有希望的远方。

林先生上述这首“关于诗的诗” 写得非常精彩,其丰富的想象力,将新体诗的意境,推向诗的多维空间,让新诗之美,熏陶心灵之花,奏响心弦之音。林先生作为学者诗人,其修辞突岀感情,強化诗的魅力。此不得不说,林先生这首“关于诗的诗”结构对称,节奏上重复与递进,从整首诗的结构,布局,文学艺术来看,笔者这里只举这首诗的第一,第二自然段内容对比--分别从听觉(声音/回响)和视觉(色彩/斑斓)切入(其余六段诗类推),由此可见林先生其诗突出诗歌超越物理限制的感染力。然林先生这首“关于诗的诗”整整八句排比句,其诗情的投射与绽放,唤醒人们心中的共鸣,让读者明明白白,读懂诗的意象与诗的美学特征,使诗的艺术语言,从表象至心灵得到充分的绽放,此便是林先生的《季节穿越》《时光彩绘》《岁月柔情》三部新体诗集710首新体诗的总体魅力所在。因篇幅关系,笔者原本还有许多话要讲,只好就此截住,文末分享林先生一首“格言的力量”新体诗结篇如下:

格言的力量

格言是一粒粒珍珠

会发出耀眼的光芒

把这些珍珠串在一起

格言就成为巨大力量

格言的力量,无声无形

却能摧枯拉朽势不可挡

格言的力量,无微不至

让心灵在震撼中亮堂堂

《格言的力量》,是一本书

勤学修德明辨笃实四个篇章

循循善诱图文并茂如和风细雨

引导青少年价值观和人生方向

格言,是世人智慧的精华

格言,朗朗上口耳熟能详

要扣好人生的第一粒纽扣

青少年要用格言不断涵养

2025年8月18日

作者简介:许映明,笔名日月,广东省作家协会会员。已出版专著:诗词本《红楼探微》、散文本《红楼随笔》、与马雪芬合著章回小说《红楼补梦》、评点本《共宴红楼最深处》、传述本《石头之子--胡文彬与红学》,策划诗歌词赋《闲情雅集》。著作、红学评论、文学艺术评论等文章共两百多万字。作品散见《博览群书》、《华夏》、《问红》、《天津日报》、《中老年时报》、《西部时报》、《中华英才》半月刊网、人民日报艺术网、北美红楼梦学刊、搜狐网、《古代小说研究》,百道网等网站。

【责编 甘棠】

《中华英才》半月刊网2025-10-10

《中华英才》半月刊网2025-09-17

《中华英才》半月刊网2025-08-18