个人简介:

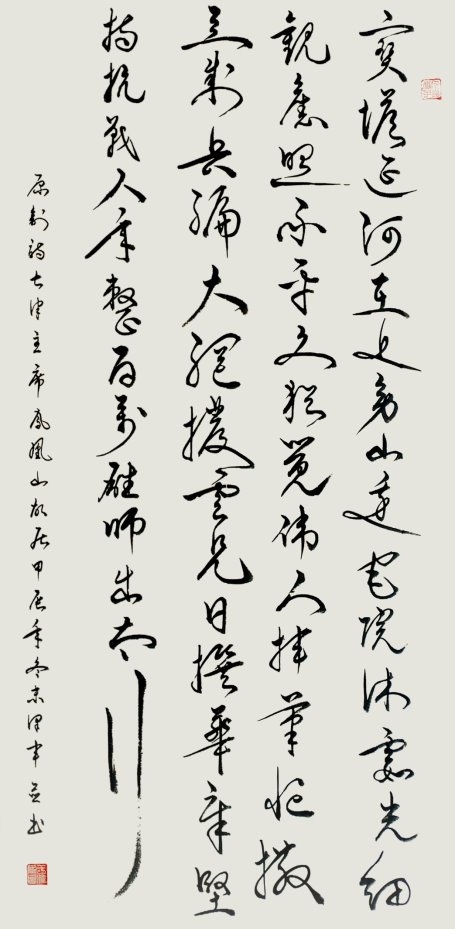

于泽军,从青年时起,在毛主席书法艺术的引领下与翰

墨结缘,在三十多年的学习过程中边学边悟,广学百家之长,

熔经典和现代为一炉,集清秀与豪放为一体,在对传统毛体书

法的风格重塑中,形成了别具魅力的“新时代毛体书法”。

他主张文墨双修,自2018年起先后师从孟广祥、申士海

等诗词楹联名家深度学习传统文化,随着自身文学底蕴的逐步增强,特别是在加入中华诗词学会后,书写内容在毛主席诗词基础上又增添了直面严肃而重大的社会主题,反映新时

代新气象、新思想、新情怀的原创诗词。

因而,其作品从形式到内容充满了鲜明的时代特色与独特的艺术之美,多次参加大型书画艺术作品展并获奖,曾为中国美术馆、人民大会堂、中国国家博物馆、韩国文化院、德国柏林艺术大学、莫斯科国立工艺美术学院、列宾美术学

院、英国皇家美术学院、阿盟驻华大使馆等中外机构收藏。

以原创诗词为内容的部分作品以瓷板书画形式镶嵌在国家

名胜风景区太原古城,以毛主席诗词为内容的部分作品镶嵌

在革命圣地井冈山,更深受广大读者的喜爱与推崇。相继荣获“共和国美术功勋人物”、“一带一路国际影响力艺术家”、“最具收藏价值艺术家”、“大国名家新质生产力代表人物”、“全国第一批非遗双创人物”、“书法大家”等荣誉称号。

现为中国教育电视台水墨丹青书画院副院长、中国书画院理事、央视《美丽中国》栏目特邀导师、环球书画艺术馆名誉馆长、中国东方文化研究会副秘书长。

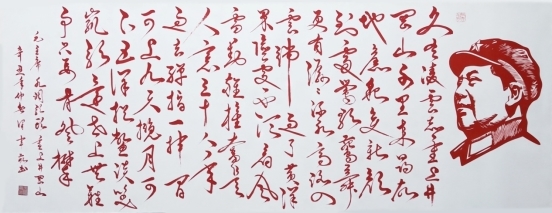

井冈山的苍松翠柏间,一面镌刻着毛主席《七律・长征》的石壁前,常有游人驻足凝视。那笔力遒劲的字迹,既带着 "红军不怕远征难" 的豪迈气概,又透着几分当代书法的灵动韵致 —— 这不是历史的复刻,而是于泽军用 "新时代毛体书法" 为革命圣地留下的文化印记。从青年时与毛体翰墨的偶然邂逅,到三十余年深耕不辍熔铸百家之长,再到开创独树一帜的艺术风格,于泽军用笔墨丈量着传统与现代的距离,以文心连接着历史与当下,成为 "新时代毛体书法" 理论与实践当之无愧的开拓者。

一、翰墨初缘:在毛体风骨中锚定艺术航向

青年时代的于泽军,在一次地方书画展上与毛体书法猝然相遇。展厅里,一幅毛主席手书《沁园春・雪》悬于中央,笔势如惊鸿掠水,墨色似层峦叠嶂,"千里冰封,万里雪飘" 的壮阔意境在笔墨间呼之欲出。他站在画前,仿佛听见历史的回响 —— 那不是单纯的文字排列,而是革命者胸怀天下的气魄与才情的凝结。"原来书法可以这样有力量,既能承载文字,更能传递精神。" 那一刻,于泽军心中埋下了一颗种子:要让这股穿越时空的力量,在新时代焕发新的生机。

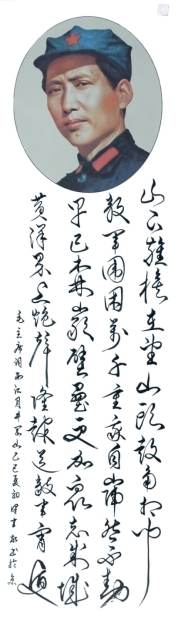

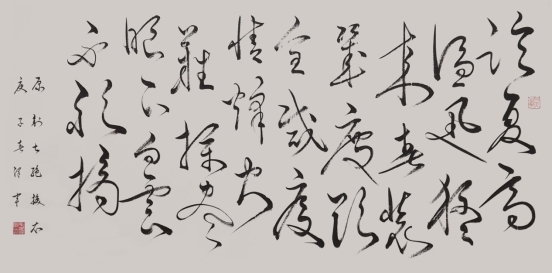

自此,毛边纸与墨汁成了他最亲密的伙伴。最初临摹时,他逐字揣摩毛体的笔法精髓:"主席写 ' 数风流人物 ' 的' 流 ' 字,右边的捺画如利剑出鞘,带着一往无前的锐气;写 ' 还看今朝 ' 的' 还 ' 字,连笔处似江河转弯,藏着从容不迫的自信。" 为了捕捉这种 "字如其人" 的神韵,他不仅临摹字形,更钻研背后的历史语境 —— 读《七律・人民解放军占领南京》时,他会查阅渡江战役的史料,感受 "宜将剩勇追穷寇" 的革命决心;写《卜算子・咏梅》时,他会走进梅园,观察寒梅傲雪的姿态,体会 "待到山花烂漫时,她在丛中笑" 的豁达。

但于泽军很快意识到,单纯的模仿无异于 "刻舟求剑"。"毛体的灵魂是时代精神的自然流露,脱离了那个风云激荡的年代,生硬复刻只会失其神采。" 于是,他开始广涉百家,将王羲之的灵动、颜真卿的厚重、米芾的洒脱融入毛体的豪放之中。他曾用三年时间临摹《兰亭序》,琢磨 "行气贯通" 的笔法;又沉潜研习《祭侄文稿》,领悟 "笔随情动" 的墨法。这种 "以毛体为骨,以百家为肌" 的探索,让他的书法逐渐跳出模仿的桎梏,开始有了自己的温度。

三十载寒来暑往,他的案头积起了数尺高的临帖手稿,指尖的厚茧成了最珍贵的勋章。有一次,为了写好 "气吞山河" 四个字,他反复练习百余遍,直到手腕酸痛无法抬起,最终在晨光熹微时写出满意的版本 —— 那字里既有毛体的雄浑,又有书卷气的清雅,恰如他后来所言:"传承不是复制过去,而是让经典在当下找到新的表达方式。"

二、风格重塑:熔铸百家的 "新时代毛体书法"

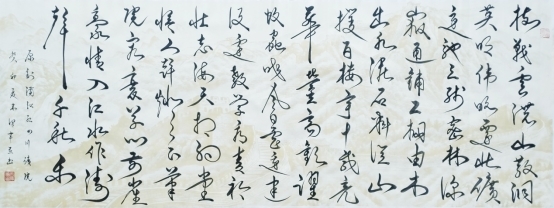

2010 年,一场全国性书画展上,于泽军的《七律・到韶山》引起轰动。评委们发现,这幅作品既保留了毛体书法 "笔阵如兵" 的磅礴气势 —— 竖笔如擎天之柱,横笔似铺地之毯,连笔处如飞瀑流泉;又融入了当代审美中的清秀特质 —— 墨色不再一味浓重,而是有 "浓淡干湿焦" 的层次变化,笔画间多了几分含蓄的留白。这种 "豪放中见精微,雄浑里藏秀雅" 的风格,被业内称为 "新时代毛体书法" 的雏形。

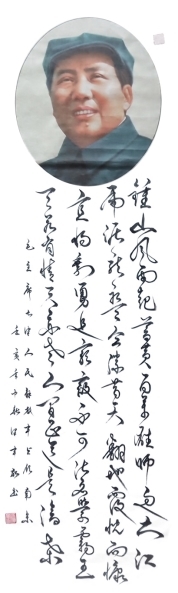

于泽军对 "新时代毛体书法" 的探索,有着清晰的理论支撑。他认为,传统毛体是特定历史时期的艺术结晶,带着战争年代的激昂与奔放;而新时代的毛体书法,应在保留其精神内核的基础上,融入和平年代的从容与思辨。为此,他做了三方面创新:其一,笔法上 "守正出新",保留毛体 "重气势、讲骨力" 的核心,同时吸收魏碑的方劲、隶书的古朴,让笔画更具质感;其二,墨法上 "与时俱进",突破传统毛体以浓墨为主的习惯,借鉴国画的 "墨分五色",用淡墨表现悠远,用焦墨突出凝重,让书法有了 "画的意境";其三,章法上 "开合有度",既延续毛体 "疏可走马,密不透风" 的布局智慧,又根据现代展厅的观赏需求,调整字距行距,让作品在远距离仍能展现整体气韵。

他的代表作《中国梦》系列,生动诠释了这种创新。其中《复兴之路》横幅,"复" 字起笔如利剑破空,取毛体的锋芒;"兴" 字中段用隶书笔意,添几分稳重;"之" 字连笔如飘带,带几分灵动;"路" 字收尾用浓墨重彩,显坚定执着。整幅作品远观气势恢宏,近看细节精妙,被中国国家博物馆收藏时,专家评价:"这不仅是书法的创新,更是对时代精神的艺术表达。"

另一件广受赞誉的作品《绿水青山》,则将环保主题与书法艺术巧妙结合。他用淡墨勾勒 "绿" 字的偏旁,似远山含黛;"水" 字的竖钩如清泉流淌,收尾处微微上扬,似浪花轻溅;"青" 字笔画舒展,如草木葱茏。这幅作品既有毛体的大气,又透着对生态文明的细腻关怀,被德国柏林艺术大学收藏时,该校教授感慨:"从字里能看到中国的发展理念,这是跨越语言的文化对话。"

三、文墨双修:从 "书者" 到 "文人" 的境界跃升

"书法是皮囊,文字是灵魂。" 这是于泽军常挂在嘴边的话。在他看来,真正的书法大家,必是 "文墨双修"—— 既要有过硬的笔墨功夫,更要有深厚的文学素养。2018 年,已在书坛崭露头角的他,做出一个出人意料的决定:放下画笔,拜师学艺。他先后师从孟广祥、申士海等诗词楹联名家,从《诗经》《楚辞》学起,逐字琢磨平仄格律,潜心研习意境营造,踏上了 "以文养墨" 的新征程。

那段时间,他的生活被诗词填满。清晨诵读唐诗宋词,体会 "大漠孤烟直" 的雄浑与 "明月松间照" 的清幽;午后研读楹联技巧,学习 "字数相等、词性相对" 的格律之美;夜晚则伏案创作,将对时代的观察融入诗词。有一次,为了写好一首赞美乡村振兴的七律,他特意深入太行山深处的村庄,看新修的公路蜿蜒山间,听老乡讲述脱贫故事,最终写出 "青山铺锦绣,沃野起宏图" 的佳句,字里行间满是泥土的芬芳。

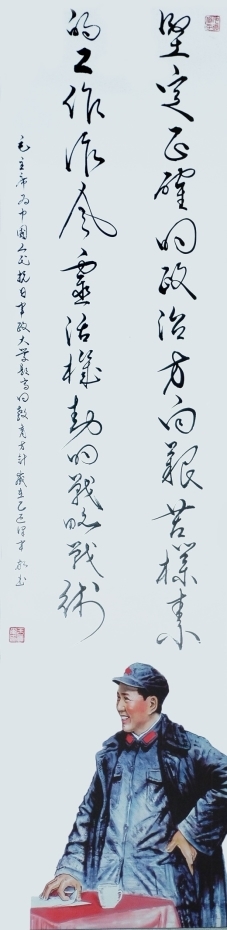

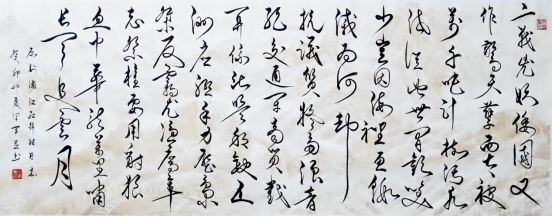

加入中华诗词学会后,于泽军的创作视野更加开阔。他不再局限于书写经典,而是直面社会重大主题:脱贫攻坚战场上,他写下 "扶贫肩有责,攻坚志如钢";抗击疫情期间,他创作 "白衣执甲逆行去,赤胆为民守岁来";航天事业突破时,他挥毫 "神舟冲碧汉,壮志耀星河"。这些原创诗词,既有古典诗词的韵律美,又有新时代的鲜活气息,为他的书法注入了独特的 "文心"。

他的《新时代颂》系列便是文墨交融的典范。其中《高铁驰怀》一诗:"银龙呼啸贯西东,万里山河一日通。昔日丝绸之路远,今朝铁轨架长虹。" 书法上,他用毛体的奔放笔法写 "呼啸"" 贯 "等字,尽显速度感;用沉稳的笔锋写" 山河 ""长虹",透出厚重感。诗与书相互成就,让作品既有文学的深度,又有艺术的张力。中华诗词学会会长评价:"于泽军的字,是会说话的诗;他的诗,是能看见的字。"

四、墨香致远:从革命圣地到国际舞台的文化传播

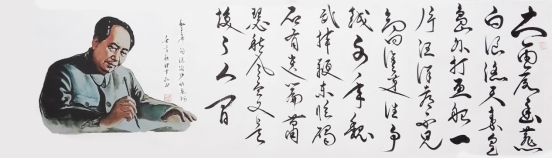

于泽军的书法,早已超越了 "艺术品" 的范畴,成为连接历史与当下、中国与世界的文化纽带。走进中国美术馆,他的《七律・长征》与馆藏的革命文物相映成辉,笔墨间的豪情与红军长征的精神遥相呼应;驻足人民大会堂,他的《沁园春・长沙》悬挂于厅内,"问苍茫大地,谁主沉浮" 的问句,激励着当代人担当使命;漫步太原古城,镶嵌在城墙上的瓷板书画《晋风新韵》,用原创诗词描绘三晋大地的新貌,让游客在欣赏书法的同时,读懂山西的变迁。

革命圣地井冈山的那组毛体书法石刻,更是他文化传承的代表作。为了让作品与井冈山的红色底蕴相得益彰,他前后十次登上井冈山,在黄洋界看云海,在八角楼悟初心,最终选择《西江月・井冈山》《念奴娇・井冈山》等诗词,用 "笔力追先烈,墨色映初心" 的创作理念,让石刻既有历史的厚重,又有当代的温度。如今,这些作品已成为井冈山红色教育的重要组成部分,常有党员干部在此驻足沉思,从笔墨中汲取奋进力量。

他的作品同样在国际舞台上绽放光彩。韩国文化院收藏的《论语・学而》,用 "新时代毛体" 书写 "有朋自远方来,不亦乐乎",既显东方智慧,又展书法魅力;莫斯科国立工艺美术学院陈列的《中俄友好赋》,以中俄双语书写,汉字用毛体的豪放,俄文用融合了汉字笔法的书写方式,象征两国文化的交融;英国皇家美术学院展出的《人类命运共同体》,则将 "和"" 合 "等汉字与英文"Unity" 结合,笔墨间传递着中国的大国情怀。

2023 年,"一带一路" 国际艺术交流展上,他的《丝路新篇》引起多国使节关注。这幅作品以毛体笔法写 "驼铃摇古道,帆影映新程",背景用淡墨勾勒丝绸之路的地图,既有历史的沧桑感,又有新时代的蓬勃气。阿盟驻华大使在作品前留言:"从字里看到了中国与世界携手前行的诚意,这是最美的文化语言。"

五、初心如磐:在传承创新中践行艺术使命

如今的于泽军,身兼中国教育电视台水墨丹青书画院副院长、央视《美丽中国》栏目特邀导师等数职,头顶 "共和国美术功勋人物"" 一带一路国际影响力艺术家 "等诸多光环,但他始终保持着清醒:" 荣誉是认可,更是责任。" 在他看来,艺术家的价值不在于获得多少掌声,而在于为文化传承做了多少实事。

作为环球书画艺术馆名誉馆长,他常年举办 "毛体书法公益讲堂",从青少年到老年人,从普通爱好者到专业学员,他都耐心指导。他常对学员说:"学毛体,要先学其精神,再学其笔法。懂得了 ' 为人民服务 ' 的初心,才能写出有温度的字。" 多年来,他培养的学员遍布全国各地,其中不少人成为基层文化传播者,让毛体书法走进社区、校园、军营。

在中国东方文化研究会副秘书长的岗位上,他积极推动 "非遗 + 书法" 创新实践。作为 "全国第一批非遗双创人物",他将毛体书法与传统工艺结合,开发的瓷板书画、丝绸书法等文创产品,既保留艺术精髓,又贴近生活需求,让更多人能在日常中感受书法之美。他主导的 "红色书法进校园" 项目,已在全国百所中小学落地,通过书写革命诗词、讲述红色故事,让青少年在笔墨中传承红色基因。

谈及未来,于泽军眼中闪烁着坚定的光芒:"我想再用十年时间,系统整理 ' 新时代毛体书法 ' 的理论体系,让这份创新有章可循;再培养一批青年传承人,让毛体书法的火种代代相传;再创作一批反映时代巨变的作品,让笔墨永远跟上时代的脚步。"

采访结束时,于泽军正在创作一幅新作品 ——《百年风华》。笔锋游走间,"不忘初心" 四个字力透纸背,既有毛体的豪迈,又有新时代的从容。这或许就是他艺术人生的最好注脚:以毛体为根,扎进历史的土壤;以创新为翼,飞向时代的天空。从青年时的翰墨初缘到如今的自成一家,于泽军用三十余年的坚守证明:真正的传承,是让经典与时代同行;真正的创新,是让笔墨为人民抒怀。而他,将继续以笔为炬,在新时代毛体书法的传承之路上,照亮更远的前方。

【责编 李鹏】

2025-07-31

2025-07-30

2025-07-30