个人简介:

王华明——著名艺术家。1964年生,祖籍安徽,浙江金华人,现生活于北京。国家一级美术师、独立策展人、美术活动家、中国文化传播大使、“一带一路”文化形象大使、领略五国文化之美BRICS《金砖艺术家》,培墨365国家艺术高层次拔尖人才-学术带头人,享受政府艺术人才基金特殊津贴专家。文化部艺术人才中心艺术人才库原副主任、秘书长等职、文化部艺术人才中心美术专业评委,灿烂中国栏目制片人,诗书画名家汇艺委会主席、秘书长等职。中国东方文化研究会艺术研究员,中国社会艺术协会常务理事,全国书画艺术委员会副主席,国际文学艺术联合会主席,英国牛津艺术学院、中央美术学院等多所学院客座教授,毕加索故居博物馆、巴赛罗纳艺术学院(毕加索国际绘画大赛总决赛优秀导师称号)

在北京 798 艺术区的工作室里,一幅巨幅画作正渐趋成型:宣纸铺展如原野,左侧是徽派山水的氤氲墨韵,山峦用焦墨勾勒出层叠肌理,似有新安画派的遗风;右侧则泼洒着奔放的油彩,色块碰撞间带着毕加索式的抽象张力,却又以中锋用笔的线条串联,让东西方艺术语言在画布上自然对话。这幅名为《文明经纬》的作品,正是王华明艺术理念的生动注脚 —— 这位从安徽徽墨故乡走出,在浙江书画沃土成长,如今屹立于国际艺术舞台的艺术家,用四十余年的探索,书写了一段 "融古今之变,汇东西之魂" 的艺术传奇。

一、徽墨润初心:地域文脉里的艺术启蒙

1964 年,王华明出生于安徽歙县一个书香门第。这里是中国文房四宝中徽墨的发源地,自唐末以来,"徽墨甲天下" 的美誉便响彻文坛。幼年的王华明,常在老宅后院的晒墨场玩耍,看匠人将松烟、珍珠、麝香等原料反复捶打,制成 "一点如漆,万载存真" 的墨锭。祖父是当地有名的书画爱好者,案头常年摊着《芥子园画谱》,闲暇时便教他用徽墨临摹花鸟,"运笔要如锥画沙,用墨要知浓淡干湿" 的叮嘱,成了他最早的艺术启蒙。

十岁那年,家人带他参观歙县博物馆,一幅明代董其昌的《山水图》让他驻足良久。"那墨色像是活的,远看是山,近看是云,明明是黑白两色,却比彩色还丰富。" 他后来回忆道。正是这份对笔墨的惊叹,让他迷上了传统书画。初中时,他用攒了半年的零花钱买了一块 "超顶漆烟" 徽墨,在废报纸上临摹《兰亭序》,常常写到指尖起茧。徽墨特有的 "入纸三分" 的渗透力,让他早早领悟到:"好的艺术,既要沉得下去,又要透得出来。"

16 岁时,王华明随家人移居浙江金华。这座素有 "小邹鲁" 之称的古城,书画传统同样深厚 —— 宋代李唐的苍劲山水、元代黄公望的清逸笔墨,都曾在此地留下痕迹。金华的书画社成了他的新课堂,他在这里第一次接触到油画颜料,看到西方画册里梵高的《向日葵》时,那种强烈的色彩冲击让他震撼:"原来艺术可以这样热烈直白。" 但他没有盲目追逐西画技法,而是将徽墨的细腻与油画的浓烈放在一起琢磨:"东方的 ' 藏' 与西方的 ' 露',或许能找到共通的表达。"

地域文化的浸润,让王华明的艺术基因里既有徽派的内敛深邃,又有浙地的兼容并蓄。这种底色,为他后来跨越东西方艺术边界埋下了伏笔。正如他所说:"安徽的墨教会我 ' 守',金华的风教会我 ' 变',守得住根,才能变得出彩。"

二、跨界铸思维:从法律理性到艺术感性的双重淬炼

王华明的教育轨迹,自带一种 "跨界" 的张力。考入中国人民大学法律系时,身边人都以为他会走上政法道路,他却在啃读《民法典》的同时,坚持泡在学校的美术社团。"法律讲逻辑、讲边界、讲规则,艺术讲情感、讲突破、讲自由,看似对立,实则相通。" 他在日记里写道,"法律是社会的骨架,艺术是社会的血肉,都在探索 ' 人如何更好地存在 '。"

法律学习培养的理性思维,意外地成了他艺术创作的 "隐形工具"。分析案件时的 "要素拆解法",被他用到了临摹古画中 —— 将《清明上河图》的构图拆解为 "市井、建筑、人物" 三大要素,再细化到每个元素的比例关系;法律文书的 "严谨表述",让他对艺术语言的精准度有了更高要求,"一笔下去,浓淡干湿都要服务于表达,不能随意"。这种理性与感性的平衡,让他在浙江师范大学美术学院深造时,很快脱颖而出。

在浙江师大,他系统学习了国画的笔墨技法与西方油画的色彩理论。师从浙派画家孔仲起先生时,先生告诫他:"学画如治学,既要 ' 钻进去 ',也要 ' 跳出来 '。" 他牢记此言,临摹《富春山居图》时,不仅学黄公望的披麻皴,更研究元代文人 "寄情山水" 的精神内核;临摹毕加索的《格尔尼卡》时,不满足于复制线条,而是分析其 "立体主义" 背后对战争创伤的解构方式。这种 "技法 - 精神" 双重学习法,让他在毕业时便形成了清晰的艺术方向:"不做传统的复读机,也不做西方的模仿者,要做东西方艺术的翻译者。"

跨学科的经历,让王华明的艺术思维格外开阔。后来在创作《法理与画意》系列时,他将法律条文的严谨排版与书法的行气结合,用隶书写 "公平" 二字时,笔画间融入天平的对称感;用油画表现 "正义" 主题时,背景是抽象的法典肌理,前景却是具象的援手造型。这种独特表达,让他的作品在青年艺术展中一举成名,也为他后来成为 "跨媒介艺术家" 奠定了基础。

三、笔墨融东西:在传统与现代的交汇处开疆拓土

作为国家一级美术师,王华明的艺术实践始终围绕一个核心:让中国笔墨在当代语境中焕发新生,让西方艺术在东方土壤中找到共鸣。他的画室里,既有清代的端砚,也有进口的油画颜料;既有《石涛画语录》的批注本,也有贡布里希《艺术的故事》的英文原著,不同艺术元素在这里碰撞、融合,最终凝结成独特的 "王氏风格"。

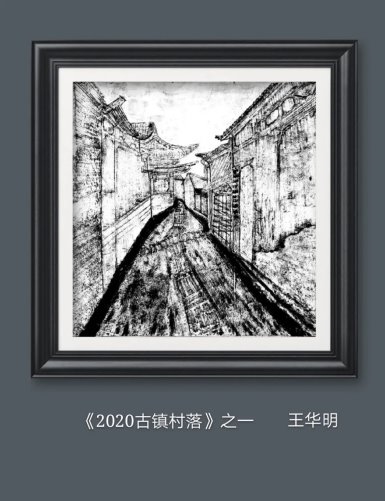

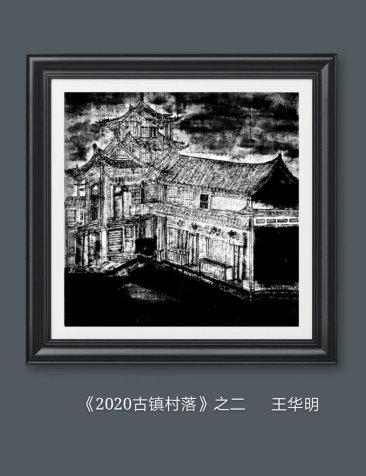

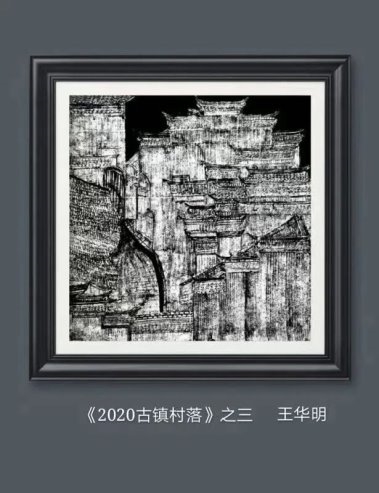

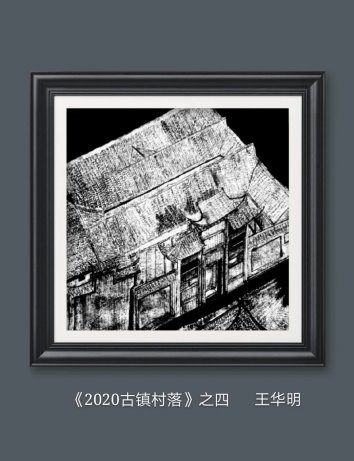

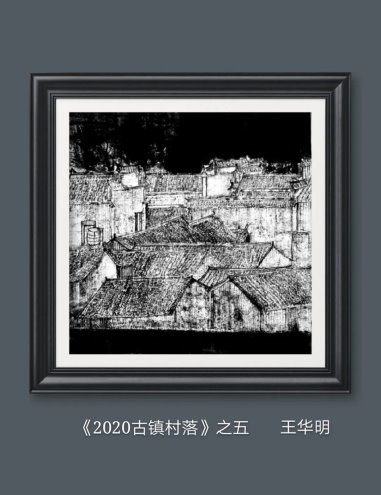

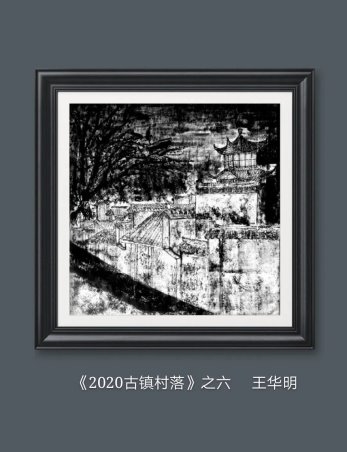

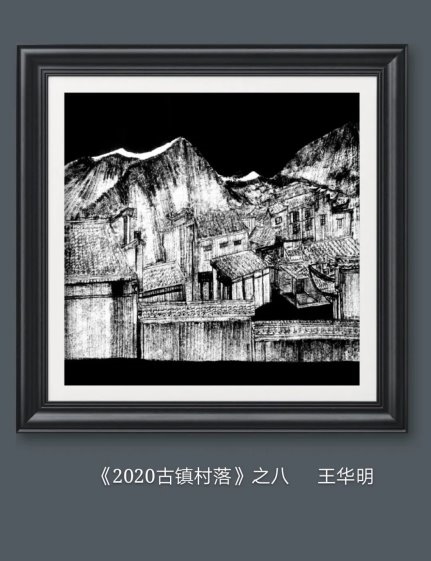

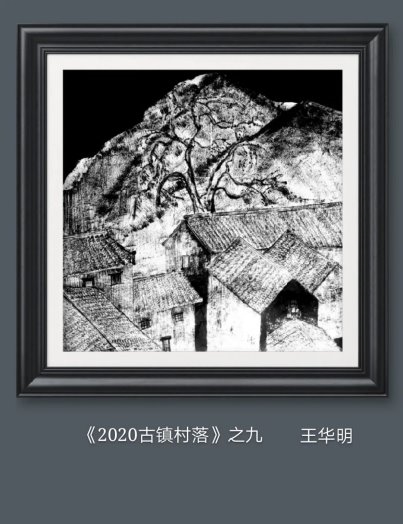

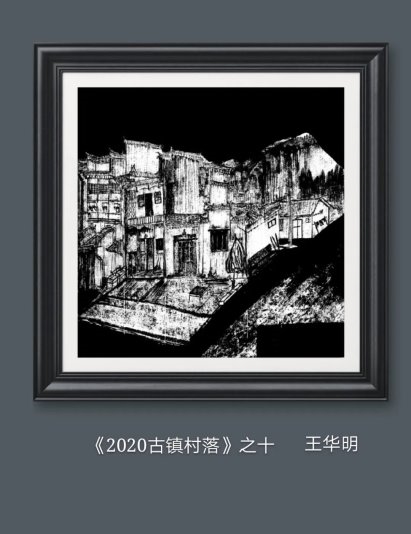

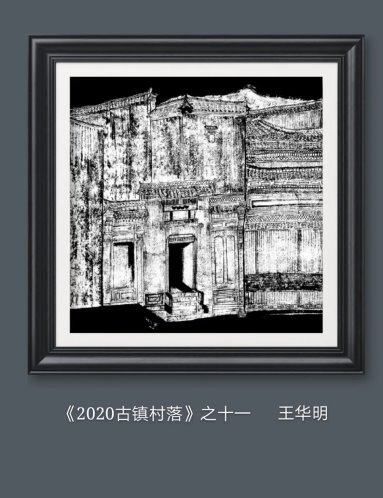

他的国画作品,突破了传统题材的局限,注入了强烈的当代意识。《徽韵新象》系列中,他用新安画派的淡墨画徽州古村,却在白墙黛瓦间加入几何色块,古村的马头墙与现代建筑的剪影重叠,传统的 "留白" 处点缀着抽象的线条,像是给古老村落装上了 "时代的窗"。中国东方文化研究会的专家评价:"他让沉寂的徽派山水 ' 活' 了过来,既有乡愁的温度,又有创新的锐度。"

油画创作中,他则将中国笔墨的 "写性" 融入其中。《水墨抽象》系列里,他不用油画刀堆砌颜料,而是用毛笔蘸取油彩,以 "皴、擦、点、染" 的技法在画布上创作,色彩晕染如墨韵扩散,线条游走似书法行气。2019 年,这系列作品在毕加索故居博物馆展出时,馆长惊叹:"这是毕加索一直想寻找的 ' 东方自由 '—— 用最简练的笔触,表达最丰富的情感。" 也正因如此,他获得毕加索国际绘画大赛总决赛优秀导师称号,成为少数获此殊荣的中国艺术家。

更令人称道的是他的 "跨界装置"。《丝路墨语》装置艺术中,他将徽墨磨成的墨粉与丝绸、铜器结合,墨粉在灯光下形成流动的 "墨雾",丝绸上印着敦煌壁画的线条,铜器则刻有西方古典雕塑的轮廓,三者在空间中对话,隐喻 "一带一路" 的文明交融。作为 "一带一路" 文化形象大使,这幅作品曾在金砖国家峰会上展出,被赞为 "用艺术语言诠释了 ' 共商共建共享 ' 的理念"。

王华明常说:"融合不是简单的加法,是化学反应。" 他的艺术证明:当徽墨的沉静遇见油画的热烈,当书法的线条对话抽象的色块,产生的不是混乱,而是一种更具包容性的美学 —— 这种美学,既扎根于中国文化的沃土,又面向世界艺术的星空。

四、架桥通四海:让中国艺术的声音传遍世界

作为 "中国文化传播大使"" 金砖艺术家 ",王华明的角色早已超越了单纯的创作者。他像一位不知疲倦的" 艺术摆渡人 ",用策展、教学、交流等多种方式,推动中国艺术走向国际,也将世界艺术的养分引入中国。

担任独立策展人期间,他策划的 "东西汇流" 系列展览,成为中外艺术交流的重要平台。2018 年,他在西班牙巴塞罗那艺术学院策划 "笔墨与色彩的对话" 展,带来吴冠中、林风眠等大师的作品,同时邀请西班牙艺术家用水墨创作,让观众看到 "西方视角下的东方笔墨"。展览期间,他开设工作坊,教当地艺术家使用毛笔,一位西班牙画家感慨:"用毛笔作画,像是在与纸进行一场温柔的辩论,这种感觉太奇妙了。"

作为英国牛津艺术学院、中央美术学院等多所院校的客座教授,他的课堂总是座无虚席。他不讲枯燥的理论,而是带着学生临摹《兰亭序》时,对比达芬奇的素描手稿,分析 "线条的情感表达";赏析梵高的《星夜》时,引入范宽的《溪山行旅图》,探讨 "自然的神性表达"。"艺术没有标准答案,重要的是学会 ' 换位思考 '。" 他的学生中,有多人在国际绘画大赛中获奖,其中一位在毕加索国际绘画大赛中摘得金奖的学生说:"王老师教会我们,既要读懂自己文化的密码,也要能破译别人的文化符号。"

2024 年,在泰国曼谷举办的 "首届时代艺术金笔奖颁奖盛典" 上,王华明荣获终身成就奖。领奖台上,他展示了一幅即兴创作的《和合图》:左侧是泰国佛塔的剪影,用油画色彩表现;右侧是中国的岳阳楼,用水墨勾勒;中间是两只衔着橄榄枝的和平鸽,一只用线条勾勒,一只用色块表现。"艺术是人类共同的语言," 他的获奖感言掷地有声,"我们要做的,不是比谁的声音更大,而是让不同的声音能和谐共鸣。"

他的努力,让中国艺术在国际舞台上有了更丰富的表达。毕加索故居博物馆收藏了他的《对话毕加索》系列,评价其 "为西方现代艺术提供了东方注解";巴塞罗那艺术学院授予他 "荣誉院士" 称号,表彰他 "在跨文化艺术教育中的开创性贡献"。作为国际文学艺术联合会主席,他还推动成立了 "金砖国家青年艺术家联盟",每年组织五国青年艺术家互访,让 "金砖精神" 在艺术中传承。

五、深耕育新苗:以艺术为炬,照亮文化传承之路

"一个人的成就再大,不如培养出一群能超越自己的人。" 这是王华明常挂在嘴边的话。作为 "培墨 365 国家艺术高层次拔尖人才 - 学术带头人"、享受政府艺术人才基金特殊津贴专家,他将大量精力投入到艺术教育和人才培养中,试图为中国艺术的未来播撒更多种子。

在央视《灿烂中国》栏目担任制片人期间,他策划了 "青年艺术家扶持计划",通过纪录片形式展现青年艺术家的创作故事,为他们提供展览、交流的平台。栏目播出后,许多原本默默无闻的青年画家受到关注,其中一位专注于非遗绘画的年轻艺术家,作品通过栏目被更多人知晓,带动了家乡非遗产业的复兴。"媒体不是简单的传播工具,是艺术生态的 ' 催化剂 '。" 王华明说,他希望通过镜头,让大众看到艺术背后的坚守与创新。

作为诗书画名家汇艺委会主席,他每年组织 "艺术进校园" 活动,走进中小学、乡村学校,教孩子们用毛笔写字、用颜料画画。在云南的一所乡村小学,他看到孩子们用树枝在地上画画,便自费为学校捐赠了书画工具,还定期派志愿者去授课。一年后,这所学校的孩子们创作的《我的家乡》系列画作,在全国青少年艺术展中获奖。"每个孩子都是天生的艺术家,我们要做的只是给他们一把钥匙。"

他的学术研究同样着眼于 "传承与创新"。作为文化部艺术人才中心原副主任、秘书长,他主导编写了《新时代艺术人才培养指南》,提出 "技法 - 理论 - 实践 - 跨界" 四维培养模式,被多所艺术院校采纳。他还承担了国家重点艺术课题 "传统笔墨的当代转化研究",其研究成果《笔墨新境》一书,成为艺术院校的重要教材。"传承不是守旧,是要让传统在当代有 ' 用武之地 '。" 他的理念,影响了一大批艺术教育工作者。

六、初心向未来:在艺术的长河中继续摆渡

如今已近花甲之年的王华明,依然保持着旺盛的创作与工作热情。每天清晨,他雷打不动地临摹两小时古帖,从《祭侄文稿》的悲愤到《寒食帖》的苍凉,在笔墨中与古人对话;白天处理各类艺术事务,从策划展览到指导学生,日程排得满满当当;夜晚则回到画室,在画布上探索新的表达方式,常常创作到深夜。

谈及未来,他有两个愿望:一是在安徽歙县建一座 "东西方艺术对话馆",让家乡成为艺术交流的窗口;二是培养 100 名 "青年艺术摆渡人",让他们接过文化传播的接力棒。"艺术之路没有终点,只有新的起点。" 他说,"我这一辈子,就想做好一件事:让中国艺术的根扎得更深,让中国艺术的花开得更远。"

在他最新创作的《文明长河》中,画面左侧是新安江的流水,用墨色表现,象征东方文脉的绵延;右侧是多瑙河的浪涛,用蓝色油彩表现,代表西方文明的奔涌;两条河流在画面中央交汇,化作一片五彩斑斓的水域,水面上漂浮着毛笔、油画笔、竹简、羊皮卷…… 这幅画,恰似他艺术人生的隐喻:以初心为舟,以笔墨为桨,在文明的长河中摆渡,让不同的文化在此相遇、相知、相融。

从徽墨故乡的懵懂少年,到国际艺术舞台的文化使者,王华明的故事,是当代中国艺术家 "守正创新、开放包容" 的生动写照。他用四十余年的探索证明:真正的艺术先锋,不是标新立异的孤勇者,而是能在传统中汲取力量、在交流中拓宽边界的耕耘者。正如中华英才网曾评价:"王华明的价值,不仅在于他创作了多少佳作,更在于他为中国艺术打开了一扇面向世界的窗 —— 窗内是深厚的文化根脉,窗外是广阔的文明星空。" 而他,将继续站在窗前,为这片星空与根脉,架起更坚实的桥梁。

【责编 李鹏】

2025-07-31

2025-07-30

2025-07-30