在全球化语境下,中国当代艺术家正面临一个永恒的命题:如何在继承传统的基础上,重塑语言结构,并建立起属于自己的视觉系统。出生于苏州、毕业于南京艺术学院的华黎静,长期致力于传统文化的当代表达与视觉语言的实验性建构。他的“馗”“纹”“光”系列作品,以严谨的构图与富有张力的图像系统,构筑出一个跨越传统与当代、物质与虚拟、理性与神秘的视觉张力场,体现出他对文化母体的深层次再认知与重构能力。

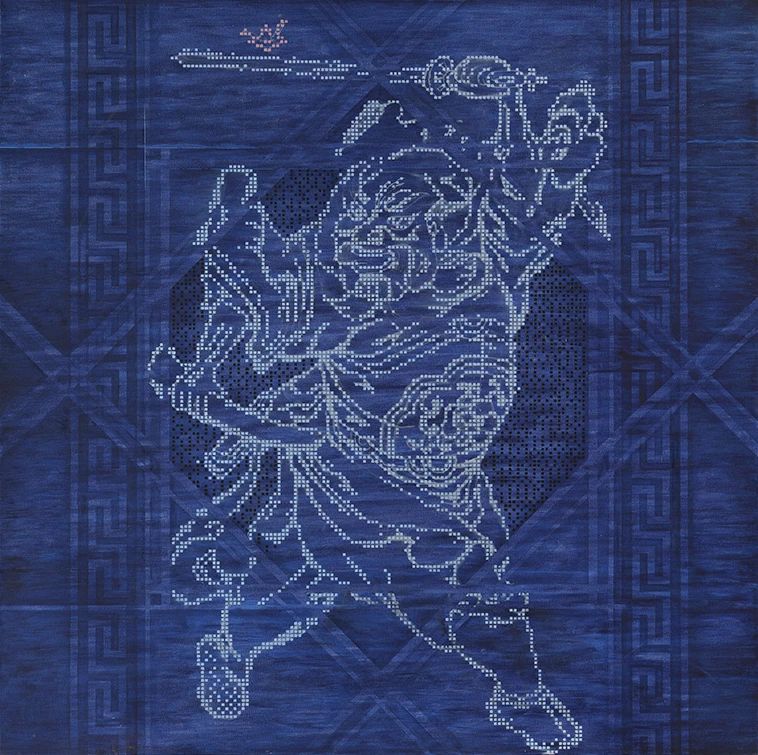

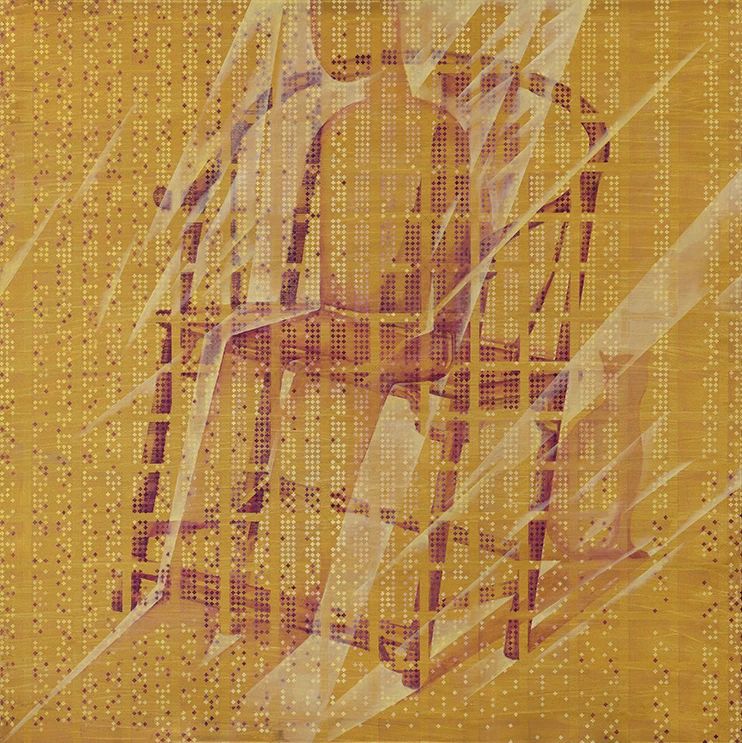

馗 2024

布面油画

150x150cm

“馗”系列以门神为母题,采用蓝底点阵式构成,将传统年画中的神祇形象转化为当代信息社会中的像素编码。这种“数字化”的图像转译,看似远离传统笔墨,实则内藏民俗图腾的文化密码。艺术家通过将桃花坞年画的神性形象解构为视觉信号,完成了从手工图像到数据视觉的语义跃迁。从“符号膜拜”到“图像识读”,这既是图像形式的更新,也是文化认同方式的深刻转型——尤在AI视觉介入图像生产的当下,更显其问题意识与前瞻性。

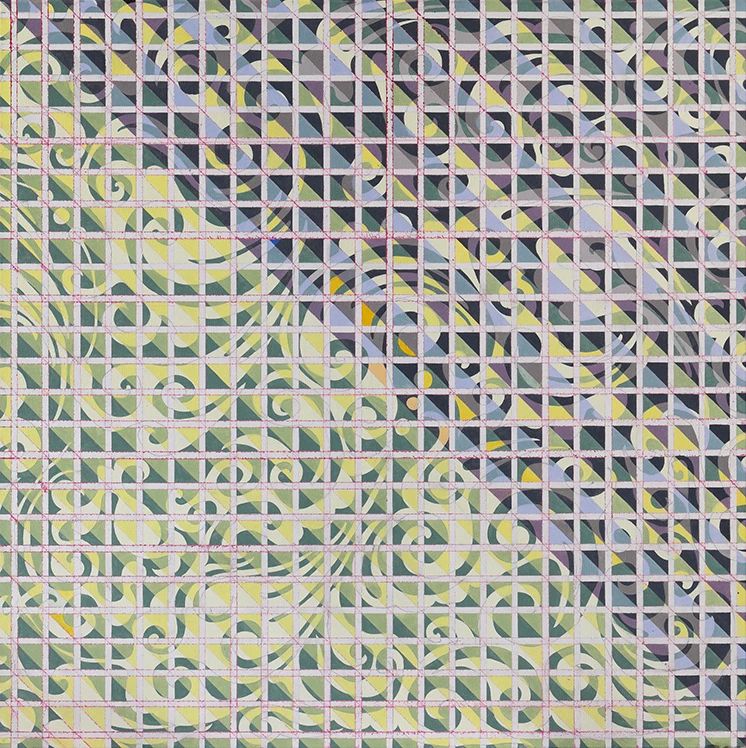

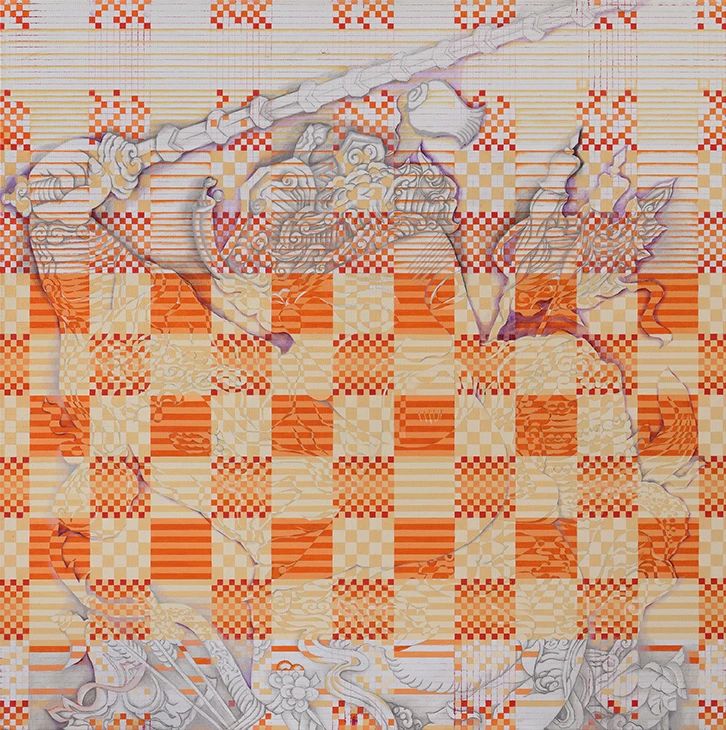

纹

2024布面油画

120x120cm

“纹”系列则显现出极强的理性几何控制力。网格中的旋涡线条如同干扰信号,在秩序中暗涌混沌。这种格网式图像结构,不仅令人联想到Rosalind Krauss在《现代主义的光谱》中提出的“网格作为现代艺术语言的元符号”,也启发观者重新审视秩序与自由、结构与感知之间的张力。这些作品仿佛是艺术家设立的视觉实验室,探讨图像生成机制与精神图式的交叉映射。

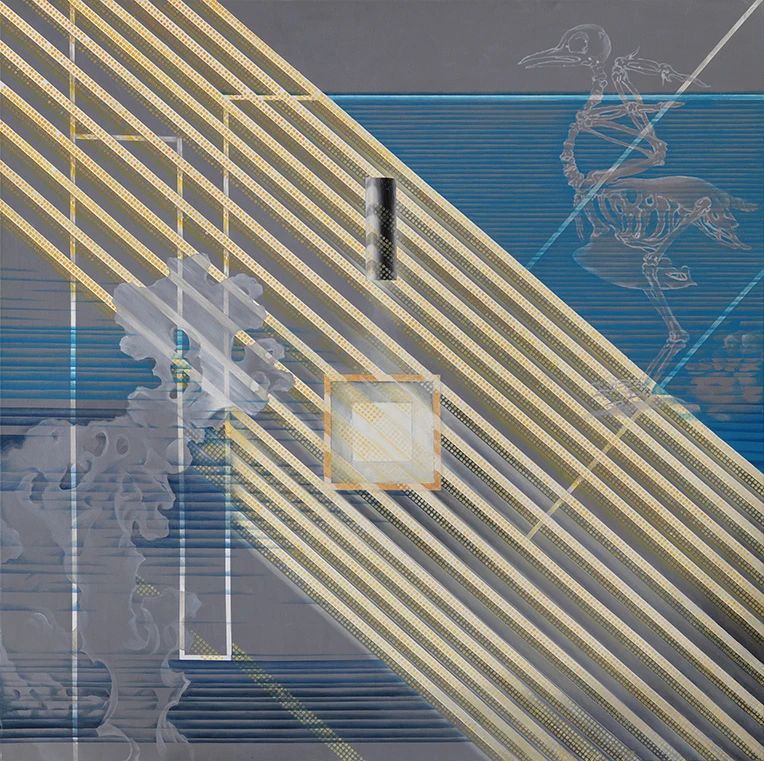

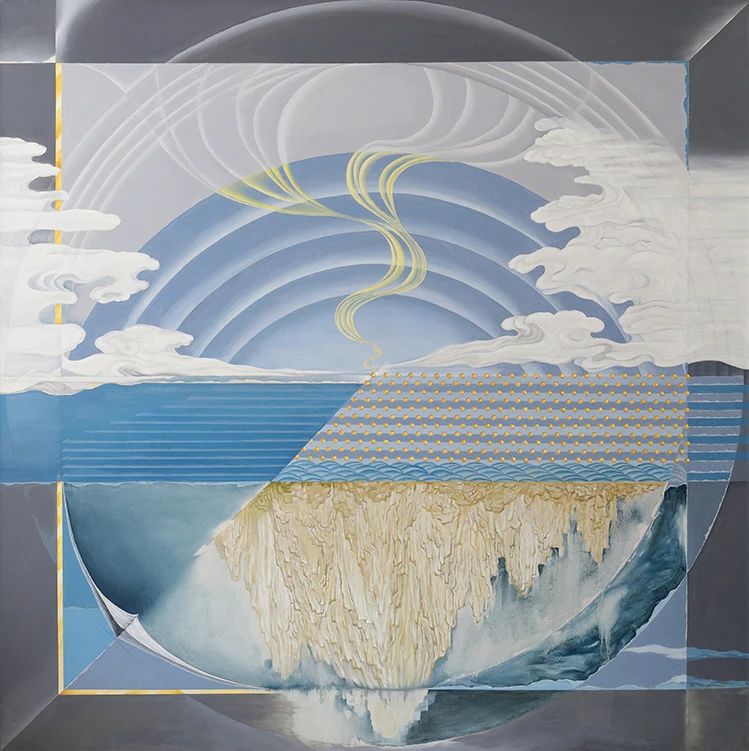

光 2024

布面油画

150x150cm

“光”系列在图像构建上更为复合。金色斜线如光束般穿越画面,与背景中的骨骼、云纹、建筑碎片交织成一个后人类的诗性空间。画面既具数字时代的理性线性,又有古典意象的温润抒情。骨骼作为生命终极形态的象征,与中国传统云纹的精神隐喻并置,让时间与空间在此层叠交错,形成一种“记忆—身体—生态—技术”的复合叙事。画中若隐若现的鸟类骨架,也可能暗示着对生态危机的反思,使观者在符号与现实之间展开多维阅读。

三件作品在视觉风格上各具面貌,但其背后共同指向的是艺术家对“文化图像”所进行的深度解构与再编码实践。他既不流于传统主义的复古姿态,也未陷于形式主义的表面构造,而是在“图像再生产”的当代表达体系中,找到了属于当代中国艺术家的独立路径。他的图像语言,兼具东方视觉的内敛气息与数字美学的结构意识,构成一种“复合型视觉文化”的有机生成。

尤为可贵的是,华黎静为中国当代艺术提供了一种“非对抗性”的文化路径。他不诉诸激进的政治语言,也不依赖观念先行的冷峻体系,而是以一种沉稳、细腻、结构清晰的方式,将传统转化为语义生成器,于图像表层之下重新激活深层文化经验。这种路径,延续了中国美术中“象外之意”“形中有神”的精神传统,也为其作品在跨文化语境中的传播打开了广阔空间。

在这个“图像过剩、意义稀缺”的时代,华黎静的作品提醒我们:真正有力量的图像,并非制造喧嚣,而是在沉默中激活记忆;并非标新立异,而是将千年的文化织入今日的视觉系统。他的创作,正是一场将“文化基因”转化为“当代表达”的视觉修辞,是对传统的一次裂变,也是一次更新的重构。

(文/邵琦 于2025年4月13日通州)

华黎静

1963 出生于江苏苏州

1982 毕业于苏州工艺美校

1990 毕业于南京艺术学院装饰艺术专业

1990 任职于苏州工艺美术职业技术学院

现居苏州,教授、正高级工艺美术师,曾任中国工艺美术研究院副院长、苏州桃花坞木刻年画社社长、苏州桃花坞木刻年画研究所所长,中国传统木版年画专家委员会委员,华东师范大学非物质文化遗产传承与应用研究中心研究员,江苏省美术家协会年、连、宣、漫、插艺委会委员,苏州美术家协会综合艺术专业委员会副主任。

作品赏析

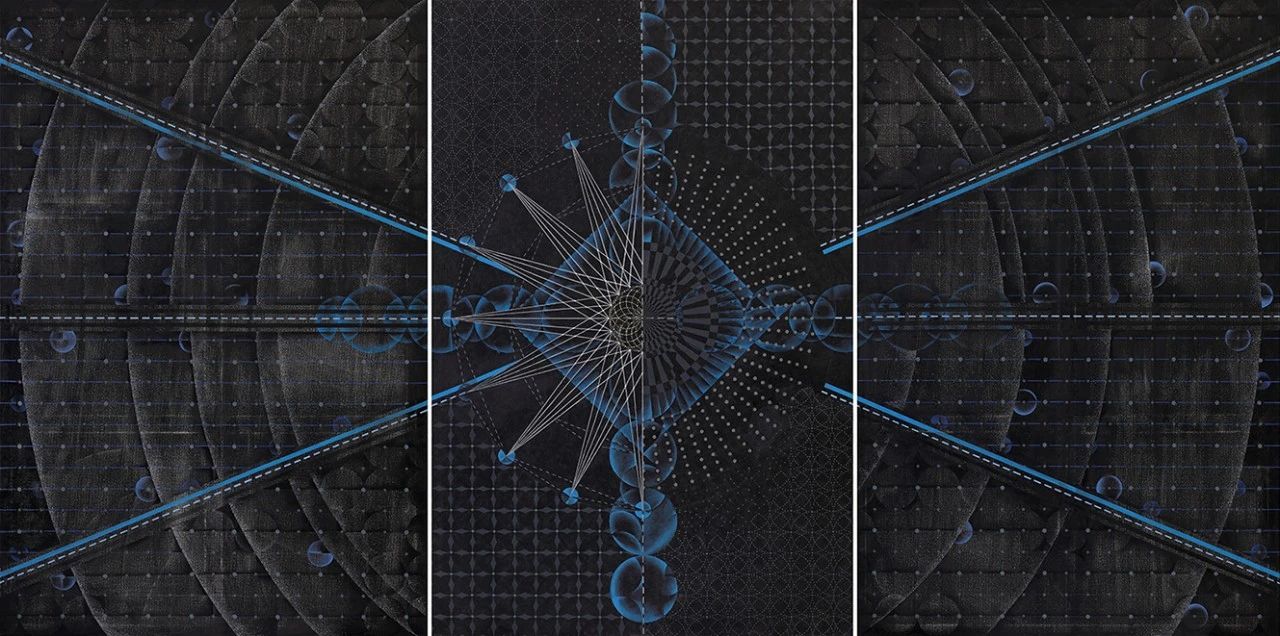

堺 2025

布面油画

150x300cm

景 2024

布面油画

180x180cm

弥 2024

布面油画

180x180cm

飘 2024

秦 2024

布面油画

120x120cm

星 2024

布面油画

150x150cm

影 2024

布面油画

150x150cm

引 2023

布面油画

180x180cm

菩 2023

布面油画

180x180cm

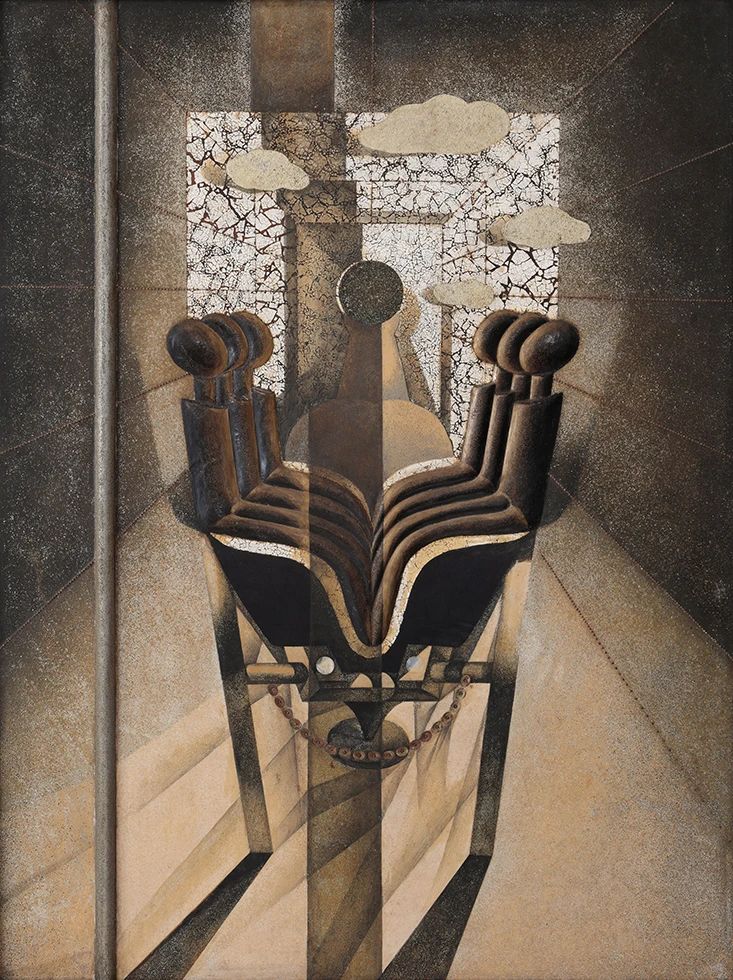

归 1989

漆画

120x80cm

【责编 李鹏】

人民网2024-11-04

人民网-人民日报2022-06-22

新华社2022-05-27