在我军知名将领中,命运最为坎坷而悲壮的,当属叶挺。

在北伐战争中,叶挺率部摧城拔垒,击溃军阀吴佩孚主力,声名大振,被誉为“北伐名将”,他的部队也就此赢得“铁军”称号。

叶挺:三军可夺帅,匹夫不可夺志

广州起义,是中国共产党首次打出“红军”旗号的一次战斗,由叶挺亲自指挥作战,后因敌众我寡等原因失败。随后,中央代表李立三扩大化清算广州起义领导人错误,叶挺受到“留党查看六个月”的不公正处分,加之共产国际东方部的领导人听信王明谗言,对叶挺产生偏见。当叶挺辗转莫斯科申诉时,却遭遇斯大林指示的专门委员会的调查。归国无路,申诉无门,叶挺随之脱离党组织,在西欧度过了10年隐姓埋名的流亡生活。

随着日寇入侵、国家面临生死存亡,叶挺毅然归国,出任新四军军长。他指挥开展游击战争,创建抗日根据地,一年内对敌作战高达500 多次,毙伤日伪军超过7000人,取得反“扫荡”重大胜利。

当震惊中外的“皖南事变”发生后,叶挺忍辱负重前往谈判,却被蒋介石无理扣押,受尽折磨。他不惧威逼利诱,表示“个人之操守至死不可变”,并写下气壮山河的《囚歌》,意图“在烈火和热血中得到永生”。虽在中央多方营救后重获自由,但不幸的是,出狱后的第30天,他携妻子和一双儿女由重庆去延安,途中因飞机被特务做了手脚,失事遇难,享年50岁。毛泽东痛惜题词,“为人民而死,虽死犹荣。”

从北伐时期威震四海的“铁军”,到长征途中一往无前的“开路先锋”,再到抗日烽火中横扫顽敌的“百胜之师”,叶挺出生入死,骁勇善战, 可谓功勋卓著。但人无完人,当年饱受压制,愤然脱党出走,几近淹没了他的荣光,这也是其自尊心极强、性格极倔强的典型反应。

尽管其党内生活不足4年,但其对党的一往情深和忠贞不渝却是昭然可见。在异国他乡穷途末路之际,他靠卖烧饼来维持对军事的研究;为赤胆之心,他抵挡住丰厚的诱惑;在人生将尽时,他仍不忘回归党的怀抱,浩然正气可见一斑。毛泽东曾当面赞誉叶挺:“共产党第一任总司令,人民军队的战史要从你写起。”

1937年10月,根据国共两党谈判达成的协议,将南方八省十三个地区的红军改编为国民革命军新编第四军。图为军长叶挺(右四)和新四军部分将领合影 中新社发

1988年10月,叶挺被中央军委确定为我军36名开国军事家之一;2009年9月,新中国成立60周年之际,叶挺被评为“新中国百位英雄模范人物”之一。这位未被授衔的开国将士,终以历史功绩赢得世人肯定和敬重。

2008年5月17日,有“铁军”称号的济南军区某集团军叶挺独立团出动600多名官兵向震中灾区汶川县映秀送出急救药品

中新社记者 曾宪平摄

叶挺的名字是当年腾云学堂的恩师陈敬如为他改的,意为“人要上行、叶要上挺”,寄望其挺身而出、拯救中华。他也真正践行了恩师的期许,始终奔赴在坚守革命信念的路上,为民族大义、人民幸福奉献了自己一生最宝贵的时光!

忠贞与信仰

“为党牺牲万所不辞”

在广东省惠州市惠阳区秋长街道周田村,坐落着千余平方米的叶挺将军纪念园,全年无淡季,年均接待游客量近80万人次。周田村,正是叶挺出生的地方。

叶挺将军纪念园

因家境贫寒,叶挺的三个哥哥病死,两个妹妹被卖作童养媳,其中一个到夫家不久便因劳动过累折磨而死,苦难的家史、世道的不公,在他幼小的心中埋下了对旧世道反抗的种子。

在叶挺将军纪念园,有一间名为“腾云学堂”的小房子,当年,7岁的叶挺被送入这里读书,遇到了新派教师陈敬如,受其影响,叶挺常在村旁亭子诵读文天祥的《正气歌》和岳飞的《满江红》,培养出一股浩然正气。

辛亥革命爆发前夕,叶挺考入广东惠州府立中等蚕业学校读书,当时的惠州是革命党人活动频繁的地方,他们号召人们剪辫子,以示反抗清王朝统治的决心,叶挺积极响应,却也因此被捕入狱,后被保释。有人怀疑他是革命党人,他却泰然地讲:“能做一个革命党人,不是更有志气吗!”

被称为军事家的叶挺,是接受过比较完整的军事科学教育的,他先后就读于广东陆军小学、湖北陆军第二预备学校和河北保定陆军军官学校,还曾赴苏联红军学校中国班学习过军事理论,可谓造诣深厚。后来流亡德国时,鉴于广州起义失败的教训,叶挺还重点研究了军事工程学和军事化学,他不断做爆破试验,经常把家里弄得一团糟,叶挺对军事的刻苦钻研甚至引起德国人的敬佩。

当年桂系军阀莫荣新统治着广东,一度想委任叶挺为惠阳县长,被叶挺断然拒绝,他笃定要追随孙中山,投身于打倒军阀、统一祖国的大业中。在担任孙中山警卫营营长期间,叶挺屡屡建功。陈炯明发动叛乱,炮击总统府,叶挺率部多次打退叛军进攻,使得宋庆龄脱险转移,得到孙中山特别嘉奖。

这一时期,叶挺看到了南北军阀的不断混战,看到了国民党不少官僚政客祸国殃民的行径,使他对当时社会现状产生不满,思想也因此而变化,他认为“革命要想得到成功,仅仅依靠军事力量是不行的,必须依靠广大人民的支持。”随后他辞掉军中职务,奔赴苏联学习,他也是以国民党员资格去苏联学习的第一人。

正是在苏联红军学校的中国班学习期间,叶挺加入中国共产党。虽为国民党员,但叶挺相信,只有中国共产党的战斗精神和它在群众中的政治工作方法,才能成功创造一个人民的革命运动,实现孙中山的三民主义。

广州起义后,叶挺被迫流亡海外,此间,他生活非常困难,但依然利用赚到的钱,接济一些贫困的中国留学生和年老多病的华工。虽与中国共产党脱离了关系,但叶挺时刻惦记着祖国的前途和命运,经常试图与党组织和进步人士取得联系,始终不愿与反动派同流合污。“九一八”事变不久,叶挺再也按捺不住对苦难祖国的思念,毅然回国,参加抗日救国运动。

在叶挺被俘期间,国民党当局曾派人劝说他:“你现在又不是共产党员,为什么那么愿意替共产党卖命?”叶挺却回答说:“不错,我不是共产党员,可我过去是,可能将来还会是!人都有自己的信仰,我最信仰共产党。中国共产党是积极抗日,真正挽救中华民族危亡的救星,所以为党牺牲我万所不辞!”

在监狱的五年,叶挺可谓经历了一生中最严峻的考验,他先后被囚禁于上饶、息烽、重庆、桂林和恩施等地,蒋介石心腹爱将陈诚觉得,凭其与叶挺“同窗”、“袍泽”之谊,定能“转化”叶挺归顺党国。但陈诚没有想到,他挖空心思游说劝降,叶挺却始终“油盐不进”。蒋介石亲自出马,做最后一次劝降,叶挺直接回绝,“你开军事法庭审判我,枪毙我吧!”他宁可把牢底坐穿,也不肯接受劝降和高官厚禄的引诱。

鉴于“转化”手段未能使叶挺屈服,蒋介石恼羞成怒,取消了对叶挺的一切优待,平价物品供应处免除了对他的生活供给,在桂林享有的“高参”待遇被取消……叶挺一家的生活遭遇困境,他索性带着孩子自己动手,开荒种地。儿子叶华明回忆,“跟父亲在一起的日子,我们学会了什么是不怕艰苦,我穿的草鞋都是自己打的。”

接二连三的劝说和颠沛流离的生活,并未削弱叶挺的意志,他在《囚语》中明志,“不辞艰难哪辞死,生死原来相游戏,只问此心无愧怍,赤条条来光棍逝。”

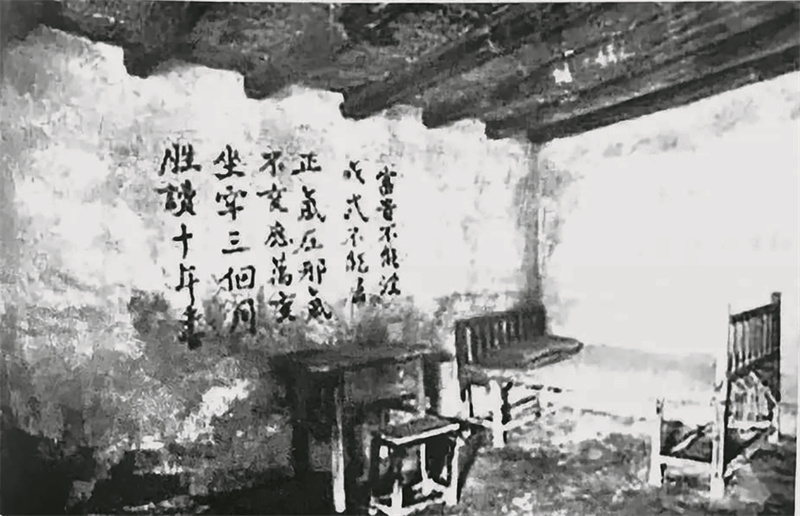

叶挺在江西上饶牢房墙上写下的光照千秋的诗句:“富贵不能淫,威武不能屈。正气压邪气,不变应万变。坐牢三个月,胜读十年书。”

出狱前夕,军统处长沈醉问叶挺:“你出狱后的第一件事是做什么?”叶挺不假思索地答:“请求恢复我的共产党员党籍!” 对于叶挺的入党申请,毛泽东亲笔修改了中共中央给叶挺关于接受他加入共产党的复电。周恩来深情评价:“十年流亡,五年牢监,虽苍白了你的头发,但更坚强了你的意志。”

叶挺的牺牲,在党内外引起无限悲痛。中共中央决定将“四八”烈士遗体从黑茶山运往岚县机场,再转运延安,当地民众得知噩耗,跪伏道上,拦路吊祭,痛哭不已。“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”叶挺虽未等到新中国成立的那一天,但他留给后世的叶挺精神必将永续传承!

大爱与深情

“只问此心无愧怍”

皖南事变后,叶挺先后被国民党当局两次看押在湖北恩施。其间,他不仅起早贪黑开荒种地,还将大部分收入扶持了贫困百姓。

尽管国民党特务严密监视,不让他与周边百姓接触。可叶挺仍寻找一切机会,到百姓中去,嘘寒问暖,与大家结下深厚友谊,谁家有困难,他能接济的,总是不遗余力。

刘贵华一家日子艰难,揭不开锅,叶挺便给了些钱让他做豆芽生意以养家糊口。得知贺三姐缺棉衣过冬,叶挺便将家中棉絮、旧衣送过去。村民黄同顺既不会做生意又无土地,只靠给富人放养鸭子糊口,可主人家嫌放鸭不赚钱,干脆收了鸭子,叶挺知道后买了400只鸭子让他放,令其绝路逢生。黄同顺精心放养,鸭子开始生蛋,卖了几次,便给叶挺送钱,而叶挺却推辞说:“现在这几个钱,你自己留着用,待以后收入多了,我会找你要的。”最后,直至离开,叶挺也没有要一分钱,还将所有的鸭子作为礼物送给他……

在自己身陷囹圄的情况下,还千方百计帮助困难群众,叶挺爱民助民的大爱情怀,难能可贵。

叶挺遇难后,留在澳门的长子叶正大深受打击,他回忆,“只有在澳门我们全家聚得最齐……一家人常去野餐、游泳、拍照。父亲那时就是一个摄影发烧友了。他从香港买来暗房器材,自己在家里冲洗胶卷。那时我们全家拍了很多照片,现在看来,还照得很有艺术性。”

爸爸、妈妈、弟弟、妹妹,4个人一下子全没了,叶正大开始思考如何继承父亲的遗志,“当时延安最高级的工厂就是火柴厂,更谈不上制造飞机了,往返于重庆与延安之间的飞机都是美国空军飞机。我4个至亲都因此而丧命,所以我义无反顾要学习飞机制造。”

1948年,叶正大作为新中国首批留苏学生,踏上了赴莫斯科的征途。同去的还有前国务院总理李鹏、副总理邹家华等20余名烈士遗孤,待叶正大学成归国后,牵头组建了中国第一个飞机设计室,并参与了中国第一架获得国家科技进步奖的高空高速歼击机设计工作,据了解,他先后领导和直接参与了12种型号的飞机设计研制任务,在歼教1、歼7、歼8等空海军主力战机的研制工作中做出卓越贡献。

叶挺九个子女,三子早年夭折,五子和长女在空难中逝世,其余六个孩子都在各自的领域做到了行业的领先水平。叶挺的家庭是幸福的,他与妻子李秀文相濡以沫,所有的喜怒哀乐都可以在妻子那得到理解、慰藉和释放,这也是其悲壮人生的一抹亮色。

叶挺一家合影

李秀文是一位澳门的大家闺秀,父亲曾在清朝做官,为人直爽,曾放言,要娶他的女儿必须当上团长,女儿出嫁时,他会把自己的家产全部卖掉,当作女儿的嫁妆。29岁的叶挺当上国民革命军第四军独立团团长后,如愿以偿地与18岁的李秀文结了婚。叶正大讲:“姥爷是个很讲信用的人,他给了母亲一大笔嫁妆。后来父亲出任新四军军长时,母亲还变卖了一批首饰,为父亲买了3600支枪,送给新四军。”

无论是阳光明媚的顺境,还是乌云压顶的逆境,李秀文都倾其所有地深爱着叶挺,并忠贞不渝地陪伴着他。在叶挺的文章《囚语》中,也寄托了对爱妻的思念,让人看到一个有血有肉的北伐名将:

“今日我特别觉得须(胡须)的可爱。我在自由的时候,吾妻很讨厌它,我每过几天必刮须一次,吾妻笑问:今日为何又刮须?我只能一笑答之,彼此均会意了。漫漫长日,在囚室中特别爱抚须深思:觉我的唇不知何日才有朱唇可吻之福?今日只是摩一摩须,也感到一点快感。今日因须长,才发现下唇的须皆逆生,这或者是多遇逆境的征兆吧。我已发愿,我一日不得自由,必不理发剃须,这是我的自由。”

叶挺一生遭遇无数激流险滩,历尽苦难和沧桑,这让他的爱情和亲情更显弥足珍贵。

事实上,叶挺不仅是卓越的军事指挥家,还是位造诣颇深的摄影艺术家和战地摄影记者,更是一位了不起的诗人,他在上饶集中营写下的《囚歌》,激励了无数后继英才:为人进出的门紧锁着,为狗爬走的洞敞开着,一个声音高叫着:爬出来吧,给你自由!我渴望着自由,但也深知道——人的躯体哪能由狗的洞子爬出!我只能期待着,那一天——地下的烈火冲腾,把这活棺材和我一齐烧掉,我应该在烈火和热血中得到永生。

这首诗备受郭沫若推崇,他在叶挺遇难后写的《叶挺将军的诗》中说:“这里燃烧着无限的激情,但也辐射着明澈的光辉,这才是真正的诗……他的诗是用生命和血写成的,他的诗就是他自己。”

(2020年第18期)

【责编 李鹏】

新华社2024-06-18

《中华英才》半月刊2023-03-19

华山穹剑2025-10-19