“研”途皆知识,“学”中悟成长。锈迹斑斑的高炉前,少年们触摸着冰凉的钢铁脉络;泛黄的厂志档案库中,笔尖沙沙记录三代人的奋斗年轮。2025年1月开始,安宁中学初中部八年级(2)班研究小队历时四个月,深入昆钢老厂区开展“工业遗产活化利用”社会实践,用200份市民问卷、12场专业访谈、4份政府建议书,为城市更新交出青春答卷。

在钢与铁的课堂里研学求真

在昆钢工作人员指导下,朱睿妍同学站在斑驳的轧钢机前,将物理课本上的斜面原理与真实机械结构一一印证。这是研学日的常态,同学们戴着安全帽穿梭于停产车间,观察布局,用相机记录即将拆除的工业遗迹。

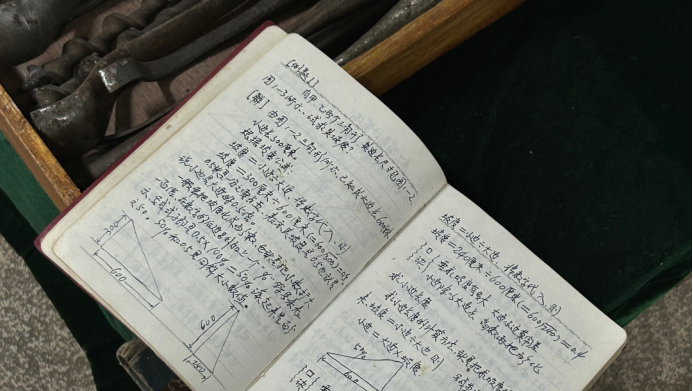

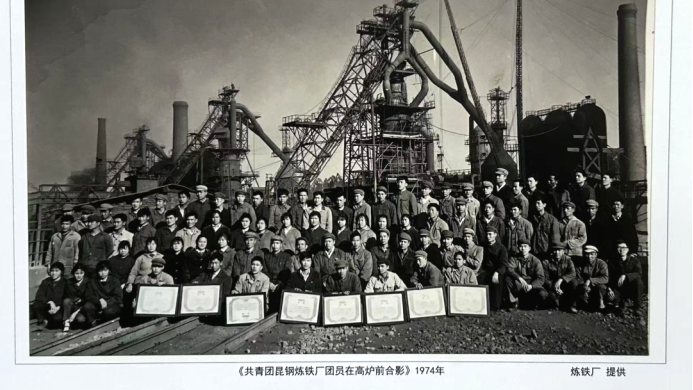

在昆钢博物馆,泛黄的员工笔记揭开尘封历史:1939年建厂时的地契、1960年代的劳模奖状、2000年技术革新的图纸,让学生们触摸到工业发展的真实脉动。“这些实物比任何教科书都震撼。”杨雄杰同学在调研笔记中写道。

倾听城市的多元声音

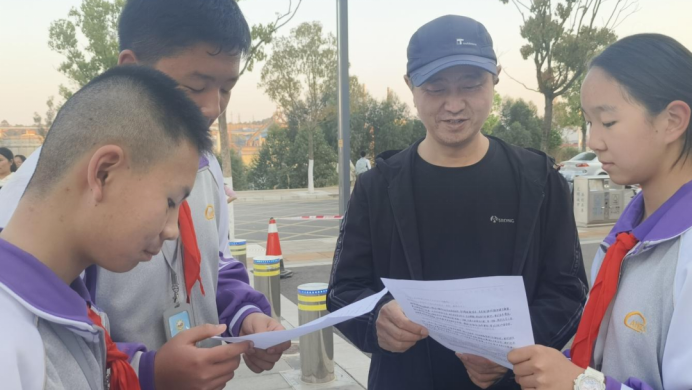

“您希望老厂区保留什么?”这个问题让同学们听到截然不同的答案。四个月间,200份问卷呈现清晰图谱:49.46%支持适当改造,45.16%希望最大程度保留原始结构。多数人认可改建项目的文化和城市发展价值,且倾向在保留特色的基础上进行改造。若征集老物件,69.89%愿意无偿捐赠;对志愿者活动,41.94%非常愿意参加。总体来看,安宁市居民对昆钢老厂区活化利用项目接受度和支持度较高,在文化传承、城市形象提升方面寄予厚望,且参与意愿强烈。

展板记录工业发展城市更新历程

四个月的汗水与思考,最终凝结成看得见的成果。回到校园,学生们将庞杂的问卷数据、深度的访谈记录(包括昆钢老职工感人的口述史)、详实的法规研究以及他们反复论证的方案,精心制作成主题展板。

这些展板不仅在校内引起了热烈反响,成为同学们了解家乡工业历史和城市更新的生动教材,更作为他们社会实践成果的核心载体,准备向更广泛的社区和政府相关部门进行展示汇报。制作展板的过程本身,也是同学们对信息进行深度整合、逻辑提炼和创意表达的又一次能力飞跃。

为城市更新注入青春智慧

研究的终点并非报告的完成,而是行动的开始。基于深入调研,同学们撰写了多份建议书,分别提交给安宁市城市管理局、文旅局、自然资源局和市政府。为决策者提供了来自安中少年的独特视角和切实可行的参考方案。

却顾所来径,苍苍横翠微.“锈迹斑斑的厂房里,藏着几代人的汗水与荣光。活化不是告别,而是让历史与未来对话。”贾梓琰同学在心得体会中如是说。班主任周金香老师在项目总结中深情写道:“教育不应局限于教室的四壁。当学生走进真实的社会场景,用所学知识回应现实问题,他们收获的不仅是能力的提升,更是对家乡的热爱与责任感。这份‘青春答卷’,是献给昆钢历史的一份珍贵礼物,更是推动城市向新而行的一股清新力量。”

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2025-09-25

《中华英才》半月刊网2025-09-16

《中华英才》半月刊网2025-09-15