著名美学家王朝闻说,“最美莫过诗书画”。恰如王老所言,汉字之美是世间极致之美,汉字用毛笔写在宣纸上的叫书法,凸现出汉字栩栩如生的气质。从单个汉字到集群文章,蕴含着诗词的韵味。汉字从几种笔划,逐渐演变成32种笔画。作为书法艺术,又演释成甲古文、金文、篆书,直至隶书、行草、楷书。

如何用诗书画最美的形式,赞颂当代的科学大师?书法家张飙先生在几十年间,用他充满激情的笔,赞颂当代的科学大师。现在张先生已经是古稀,但他仍激情满怀地沾满浓墨,夜以继日地书写一首首歌颂科学家的诗词。至今已经完成了306首。最新一首词是纪念中科院院士,完成了“神舟”飞船系列实验通信保障的科学家吕保维先生106周岁诞辰,张飙最新创作的诗《豆叶黄》:“高频无线罩传播,超短滑行模式琢。瀚讯微息揽契合,谱天歌,心驭神舟畅宇河。真情最是耐艰磨,霖沐琼园砥柱多。常变科题只为国,身化中华万万波。”他用书法中楷书、行书、篆书三种形式书,又畅写这首诗词,发布在朋友圈,使得诗与书法相得益彰,达到赞颂科学大师目的。

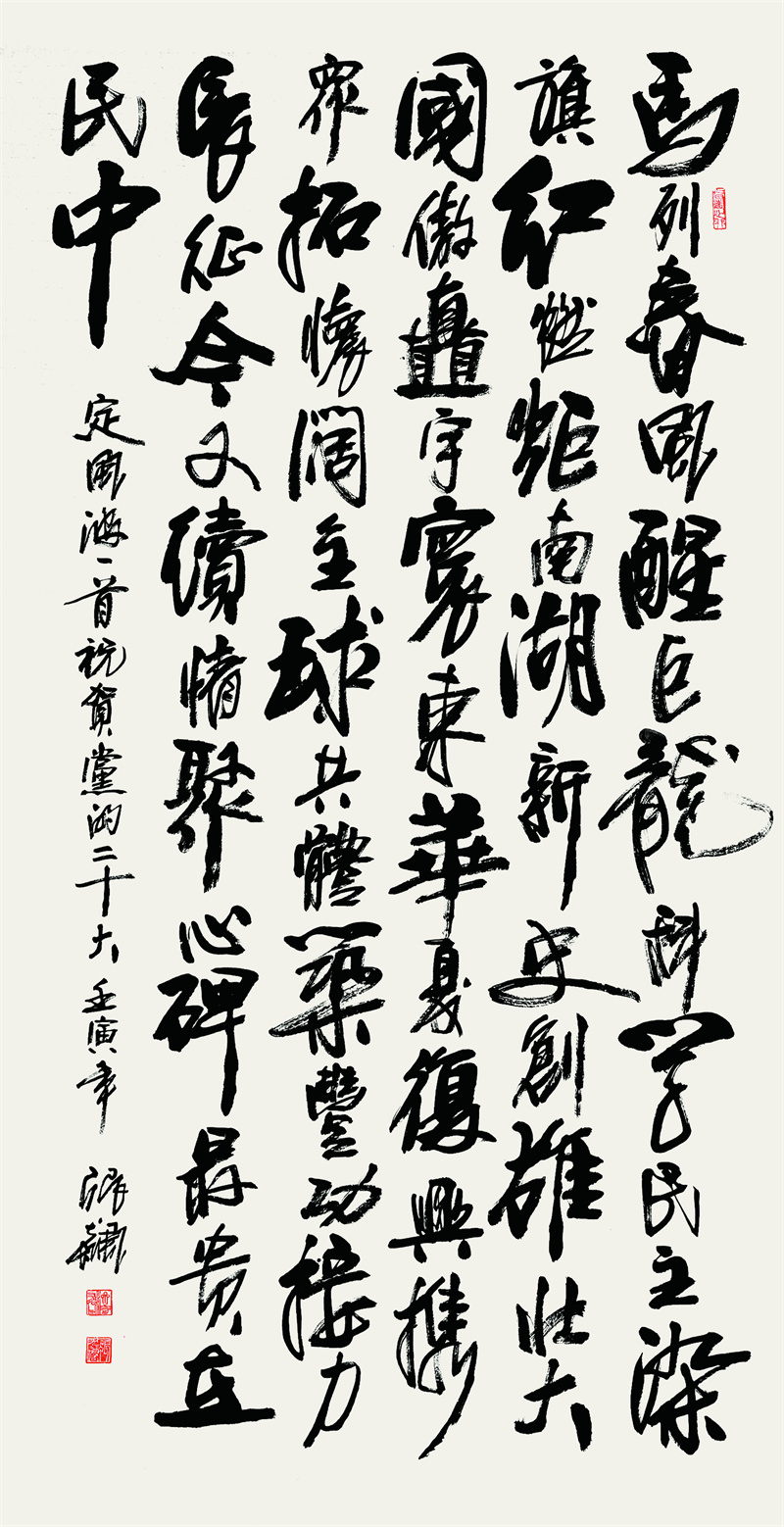

这些诗词,有的是用凝练简洁的诗句,勾勒出国家一年来发生的重大事件。如2022年为迎接党的二十大,他赋词一首《定风波——喜迎党的二十大》,词中云:“马列春风醒巨龙,科学民主染旗红。燃炬南湖新史创,雄壮,大国傲矗宇寰东。华夏复兴携众拓,怀阔:全球共体筑丰功。接力长征今又续,情聚,心碑最贵在民中。”又如在2008年所作的《神舟七号升空》:“天似穹庐月似钩,神龙驭箭送神舟。船边烁烁群星走,舱外茫茫壮士游。小步已飞千万里,三年便跨亿春秋。回眸再览家乡貌,一举祖国热泪流。”写这首诗前,张飙看完电视直播。当看到航天员们将完成出舱在太空中行走的重大任务时,他激动得不能自已,骄傲和自豪感油然而生,遂“乃成此诗”。关于 2003 年抗击非典的,2004 年邓小平诞辰 100 周年,2008 年北京奥运会的,2022年的冬奥会,还有五年一次的喜迎党代会……

他用古今典故中的词藻描绘出祖国壮美瑰丽的奇秀山河。如人间仙境的《四川蜀南竹海》,诗曰:“谁携远古扮新妆,绿浪千山化碧洋。一瀑云虹飞异彩,十峰翡翠矗长廊……”。又如,为祖国宝岛台湾所作的《阿里山,日月潭》:“柔枝摇曳舞轻烟。老根新叶春光绽,鹅黄镶嫩绿,青翠罩芽蓝……”

在张飙的笔下,字里行间之中,你仿佛能感受到那远处的山和近处的水都化身为壮如牛的小伙与婀娜的女子翩翩起舞,展现着她(他)们的美好追求。张飙的血液里流淌着滚烫的爱国主义情怀,他赤脚走在河岸边,把祖国这艘大船的纤绳深深地勒进了自己的肩膀,默默地为祖国拉紧纤绳。就像诗人艾青的诗句:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”

张飙题赠两院院士诗词书法展开幕现场

“肝胆相照,铸科技长城”。2007年,张飙在北京中国美术馆举办了一场《科技无限艺术无限·张飙题赠两院院士诗词书法展》,并在几座城市进行了巡回展。

张飙将展出的作品经过整理之后,出了一本诗词书法集。书中每一位院士占两页,左边浅棕色的纸页上方刊登着张飙为院士的题诗,下方则是对该院士的简要介绍,诗左边还有关于这首诗歌的“激发创作灵感之事迹片断”,可见作者情感之细腻,真是煞费苦心。右边的白页上则刊印着书法原作。整本书设计精美、独具匠心。

提起张飙为科学大师写诗,就要追朔到1992年,还在《科技日报》担任总编辑时,他在报纸上独辟蹊径地开设了一个专栏——《院士风采——科海甘辛》。

面对记者的采访,张飙说:“我写的科学家很多都是认识的,是我在《科技日报》当总编时与他们结下的缘分。当时一到《科技日报》,我就开了几个专门报道科技人员的栏目,并分成几个层次,专门针对两院院士的叫《科海甘辛》。每篇报道有关于院士的简介及科研成就。同时还写一件院士觉得最高兴的事以及最辛苦的事,一甘一辛,并由报社的摄影记者为院士们每人拍摄一张很好的肖像,最后为每一位院士都写一首诗词。为每位院士配一首诗词,是我提出来的就由我来配,每周一期,每期一首。我在那儿当了6年总编,这个栏目就坚持了6年,并被中宣部评为优秀专栏。”

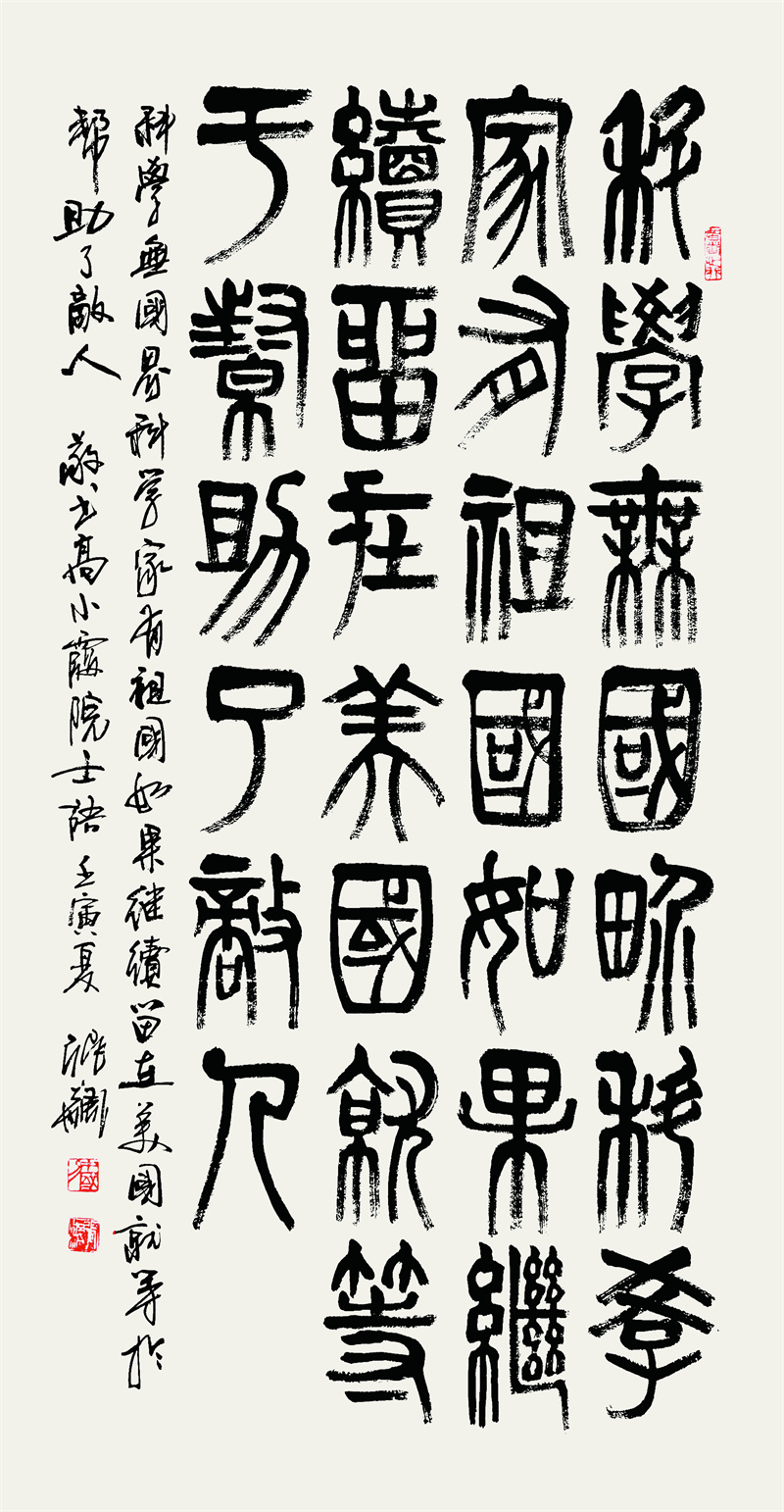

张飙书法作品

在张飙写的306位闻名遐迩的科学家中,除大家熟知的郭沫若、钱学森、沈鸿、袁隆平等等外,大多数科学家的名字和功勋对一般人来说是比较陌生的。然而,张飙不仅以诗词为载体描写出了科学家们的非凡成就和崇高品格,还以点睛之笔提炼出了他们的性格特征,往往寥寥数语,便勾勒出一个栩栩如生的院士形象,让人深切感受到科学家们为社会为人民甘于奉献的灵魂,为科学为祖国勇于献身的精神,“其情至深,其心至纯”。

写两院院士,很久以来就是张飙心中埋藏的一个愿望,现在这个愿望终于实现了。他曾在文中深情地写道:“能够成为中国科学院和中国工程院院士的人,都是为人类的科技发展做出了重要贡献的、有所建树的人物。”

在张飙笔下的科学大师,每一个都是为中国的繁荣强盛和中华民族雄立于世界民族之林奋斗终身、立下卓著功勋的人物,都是用智慧之光照亮世界、为我们昭示真理、驱逐蒙昧的伟大科学家。正是因为有了这份浓烈的爱,张飙的诗词才会如此深情,书法才会如此生动,他是用心血在赋写,用灵魂在赞颂。你看他为郭沫若所写的诗歌:“天街一啸开宇红,巨旗独擎科苑中。讨蒋祭李震华夏,扬曹申武盖群雄。辨甲骨、鉴青铜,金文殷契贯史通。闲来汲古弄今墨,便成大匠耀长空。”又如,为加速器物理学家谢家麟院士所写的:“手捉缈蒙,眼瞄空灵,任驱电子挥雷轰。旧粒散,新粒生,演现万秘尽囊中。对撞发释无限情,正,迸巨能。负,迸巨能。”妙笔生花,美不胜收!很多科学家,越了解就越觉得他们可敬可爱。在我们不知不觉间,在生活的方方面面,我们都在享受着科学的恩惠。科学家是擎起智慧的火炬,是为人类驱逐黑暗与愚昧的人,科学家是从科技奶牛身上挤出奶来哺育人类成长的人。

张飙书法作品

最简单的一个例子,我们现在吃的海带才几块钱一斤,想怎么吃都可以。但是在很多年前,海带非常贵,那是与鲍鱼、海参一样高级的东西。因为当时不能人工培育,只能深海采摘。既麻烦也很危险,所以非常珍贵。后来有一位叫“曾呈奎”的院士把这个问题解决了。海带喜欢冷,他不但解决了海带在北方种植的问题,也解决了在南方种植的问题。别小看海带,海带有很好的营养价值甚至是药用价值。现在普通老百姓都可以轻松吃到海带,可是有谁记得曾呈奎院士呢?很多时候,可能某位科学家的一个发现与发明,就改变了我们的生活,但是我们并不记得,甚至并不知道。

张飙对记者说:“306个院士我都是深入了解过才写的,不会随便就写了。而且有些人很难写,他们从事的那些个工作,很难用诗词的形式描述出来。”比如王淦昌院士就是一个很好的例子。有次我去他家里,发现他们家的沙发还是布面的,已经用的很旧了。我就问王老,这沙发什么时候的?他说是上世纪70年代的沙发。他当年已经是中国科学院资深的院士,两弹一星功勋人物,中国原子能研究院院长。但是家里却如此简朴。我对他说:“王老,如果当年您不回国的话,您应该很可能是诺贝尔奖的获得者,您在世界上的名气肯定会大大胜过现在。”他说:“这个问题很多人问过我,我就告诉他们一句话,科学无国界,但科学家有自己的祖国。”随后他和我说起一件事,在1964年的一次会议上,他碰到陈毅外长。陈毅见到他就问:“王老师,你那个大炮仗什么时候响啊?”陈毅说的大炮仗指的是原子弹。王淦昌回答说:“还有一年。”陈毅外长就说:“好啊好啊,你那大炮仗一响,我这外交部长的腰杆就更硬了。”王淦昌就对我说:“外交部长的腰杆硬了,就是中华人民共和国的腰杆硬了。为了这个什么都能舍得。”所以说,像王淦昌这样的人,那是国家宝贵的财富。我就想,这样的人物我不去写,那什么样的人物值得我去写呢?创作过程中的艰难辛苦自不必赘言。或许正如他自己所写的那样:“我用书法艺术来歌颂科学、歌颂科学大师,表达我的热爱科学、热爱科学家,崇尚科学、崇尚科学家的一点心意……或许我的诗词韵味未必高,书法水平也未必高;但心是真的,情是真的。我和科学家肝胆相照,共铸科技长城。诗书作伴,翰墨生辉!”

张飙书法作品

张飙谈到他学习书法和诗词的过程,他说,自己很小的时候就迷上了诗词。上世纪50年代,张飙上小学时个子小,有时会被大同学欺负。“他们欺负我,我也打不过,就去学校的图书馆看书,”说到这儿,张飙笑了起来,“看了好多书,其中也有诗词类的书,我那个时候就大概知道什么是押韵。”

记者问他还记得自己的早期诗作吗? 张飙说,自己2009年书法展览中的诗,最早的一篇是1970年写的,是记载的中国航天的大事。那年4月的一天早晨,正在解放军农场“接受再教育”的张飙,突然在广播里听到了我国的第一颗人造地球卫星在太空中传来的“东方红”乐声。作为无线电大学的学生,他深深知道这对国家意味着什么。他和他的无线电大学的同学们喜极而泣,写出了这样的诗句:

一颗中国人的卫星

乘着中国人的火箭

升起在大戈壁的空中

有如山呼海啸

有如万马奔腾

带着排山倒海的威力

带着漫天卷地的春风

在太空中翱翔

在宇宙中跃腾

于是

一个时代的最强音

充满了太空/听

仔细听/认真听啊:东方红

太阳升……

张飙写好了诗,跑步送到了团部的广播站,广播站很快充满激情播出了这首诗,许多同学听后都称赞这首诗写出他们的心声。

从1970年发表处女作到现在张飙已经写了几千首诗,有随性而为的,也有刻意斟酌的。但你读他的诗歌,就仿佛能够聆听到祖国不断前进的脚步声,可以感受到这个时代不停跳动的脉搏。

张飙书法作品

张飙说:“我们是这个时代的人,就应该跟着这个时代走。”不管做什么,张飙好像都是成功的。当记者时,他从工科跨步到文科,却取得了非同凡响的成就——他曾任中国记协常务理事、中国记协报纸版面编辑分会会长,中国教育记者协会副主席,他6次获得中国新闻奖、10次获得全国科技报系统优秀作品奖,曾分别担任两家国家级报纸《科技日报》与《中国艺术报》总编辑;当书法家时,他担任中国书法家协会的副主席和分党组书记,由他组织,书协6年里举办了63个展览,不但使老书法家的作品重新焕发光彩、新人脱颖而出佳作不断,还使许多会员提高了社会知名度,从而以更饱满的热情投入到工作中来。不仅如此,首届中国书法“兰亭奖”也是在张飙的努力下得以成功举办的,此奖相当于电影界的金鸡奖,是书法界最具权威、最有影响力的大奖。

谈起这些成就,张飙表现得很平淡,他说“就是一种爱好”。他回忆自己读高一时,写作文都要求用毛笔写,而张飙那时候的字写得并不好,他的语文老师便说:“作为中国的读书人写不好中国字,还称得上是中国人吗?”这句话深深刺激和鼓舞了张飙,他暗自下定决心一定要学好写字。当同学们都在课间玩耍时,张飙却提着笔,一丝不苟地练习着;到了星期天和节假日,大家都回家了,他还在那里苦苦习字,一撇一捺笔笔到位。后来,他开始临摹郭沫若和启功的字。“他们俩的字,对我的影响比较大,启功的作品我有一整套。”一直到现在,张飙还保持着临摹的习惯。即使工作忙得没时间写也要读帖,他说这是一种享受。朝九晚五,寒冬酷暑,张飙就这么坚持不懈地练习书法。古墨轻磨满几香,砚池新浴灿生光。辛苦地耕耘总会获得回报。

关于张飙习字刻苦,还有一件事令人印象深刻,不得不提。1985年后,张飙在《中国青年报》任副总编辑,经常要值夜班,凌晨四五点钟才下班。“那时候我们都骑车子上下班,那个点天还没亮,路又太远,我们都不回家。其他人聚在一起打桥牌,我就站在编辑部的桌子前面写毛笔字。”尽管之前已经熬夜上了7个小时的夜班,但张飙这一写就又是两个钟头。“不觉得累,反而感觉得到了充分的休息,心境也变得很平和”,阳光透过窗户晃在他刻着皱纹却盛满笑容的脸上,镜片后的那双眼睛也闪烁着欢悦的光芒,“我写字,我很高兴,因为我从中感到了愉悦。”张飙如是说。

张飙书法作品

《科海追星》创作感言

文/张 飙

应《中华英才》记者之约,写了《科海追星》创作感言。

我常常想,我们该是何等幸运,能够身处中华民族问鼎世界的年代。

这个年代,伟大复兴已经是冲刺阶段。为此,我们已经经历:艰苦卓绝的奋斗,石破天惊的突破,长歌当哭的悲壮,惊心动魄的辉煌!

而这一切的背后,有着许许多多科学家的努力和贡献。

中国的科学技术人员是伟大的。老一代的科学家曾经为了祖国的强盛,餐风饮露,漂洋过海,负笈求学,寻求以科学救国救民的真理,新中国成立后,他们为了中华民族自立于世界民族之林,为了新生的祖国,为了社会主义现代化事业的成功,有的毅然决然地放弃优越的条件,从海外归来,参加祖国科学事业的创业开拓;有的在历次政治风浪中,尽管蒙受不白之冤,而那颗热爱祖国矢志不渝的拳拳之心,明月可鉴,苍天可感。新一代科学家们继承老一辈的精神,和老科学家一起,以超人的智慧完成了许许多多在外国人看来根本不可能完成的科学创造。中国的所有科学学科都由他们奠基,中国所有的科学技术的进步都闪烁着他们的聪慧。中国工业、农业和国防事业的现代化步骤都由他们设计实施。

科学家们从不把为时代和人民所作出的巨大贡献挂在嘴边,更不当成向人民索取的资本。他们所关心的是国家民族、科技发展,在清苦的生活中,作出了巨大贡献。他们身上,集中了中华儿女献身科学和人民的精神、集中了中国知识分子不为名利为民为国分忧的品格。

身处当今中国,我们在享受着科学的恩惠、享受着科技带给我们的高质量的生活、享受着强大的国防带来的安宁和平的时候,我们会想到那些为此贡献了一生、贡献了一切、用智慧之光照亮世界、昭示真理驱逐蒙昧的科学家吗?

长期以来,我尝试用诗词书法的形式,记录科学家的成就。而每一次的记录,都是对我心灵的激荡,都是我情感的升华。我觉得,对于这些为人类的科技发展做出了重要贡献、为中国的繁荣强盛和中华民族雄立于世界民族之林奋斗终身、立下卓著功勋的人物,我能为他们填写上一首诗词,书写一件书法,是我的荣幸。

张飙书法作品

致敬中国核电首席专家欧阳予院士

——《科海追星》之七

粒子渺微剖更细,裂合惊爆冲霄力。核热融堆能量聚,挥手际,光明飞进千城里。

辟路拼搏追自立,大国重器添雄翼。人生最爱巅峰旅,魂梦寄,丹心映照云天碧。

《渔家傲》—张飙

明天是欧阳予院士(1927年7月26日出生)的生日。他是中国第一座军用生产核反应堆和中国自主设计建成的第一座核电站秦山核电站的总设计师,为开启中国核能发电时代作出重大贡献。他说:“解决自行设计中的技术关键,只有通过自己的研究和开发,才能不仅知其然,而且能知其所以然,掌握技术上的主动权。”

老飙和你一起祝欧阳院士生日快乐,福寿康宁!

致敬中国巨型计算机之父金怡濂院士

——《科海追星》之廿四

巨算拓荒汗血挥,艰辛历尽铸“神威”。慧驭机驰超万亿,跃起,巅峰速度大旗飞。问鼎环球夺四冠,彪悍,笑将封锁扫尘堆。一帅冲先千士猛,奋勇,中华科苑矗丰碑。

《定风波》—张飙

今天是金怡濂院士(1929年9月5日出生)的生日。他是中国计算机事业的开拓者,中国神威超级计算机的总设计师,获2002年度国家科学技术最高奖。世界大型计算机的竞争无比激烈,当我国研制成功运算速度达到每秒1亿次的巨型机时,国外最快的已经达到每秒200亿次。经过艰苦卓绝的努力,金院士主持的“神威太湖之光”已经四次问鼎世界超算榜冠军。对此他说:“能干点对国家有帮助的事,就会觉得很高兴”。从“神威”系列开始,中国制造的超级计算机正式在世界超算榜立足,打破了美日垄断榜单前列的局面。金院士功不可没!

祝金院士生日快乐,福寿康宁!

致敬缅怀我国现代地质科学的开拓者程裕淇院士

——《科海追星》之卅七

少年有梦毕生圆,敲遍神州万脉峦。百矿沉积规律阐,千岩层变秘核研。心熔大地穷机理,慧寄长河觅本源。壮士相思怀峻岭,高山所爱是雄男。

《七律》—张飙

今天是程裕淇院士(1912年10月7日-2002年1月2日)的诞辰纪念日。

他是我国现代地质科学的开拓者,在矿产地质与成矿学、变质岩与混合研究、前寒武纪地质和地质科技的规划管理做出了重要贡献。1939年他为中国首次发现沉积磷矿。多次总结铁矿找矿方向,对研究中国矿床成矿规律及有关矿产预测工作发挥了重要作用。他提出混合岩系列和混合岩化成矿的观点,阐明中国各时代变质岩系、岩带特征,从而促进了变质地质学的发展,在变质岩深熔作用方面取得开创性成果。程裕淇长期担任技术、行政和学会的领导职务,参与了国家和政府部门的若干重大科学技术问题的决策,起了重要作用。

致敬人民科学家叶培建院士

——《科海追星》之九十四

嫦娥接力驭飞虹,落返展奇踪。亘谜荒背采真容。华夏傲群雄。途艰梦巨思无尽,驶“天问”、探“火”深空。五千历史铸心胸。情爱月明中。

《月中行》—张飙

今天是叶培建院士(1945年1月29日出生)的76岁生日。他是嫦娥一号总设计师兼总指挥,嫦娥三号探测器系统首席科学家,嫦娥二号、嫦娥四号、嫦娥五号试验器总指挥、总设计师顾问,在各号嫦娥方案的选择和确定、关键技术攻关、大型试验策划与验证、嫦娥四号首次实现月背软着陆等方面发挥了重要作用。曾任第一代传输型侦察卫星系列总设计师兼总指挥,为第一代长寿命传输型对地观测卫星的研制,做出了系统的、创造性的成就和贡献。共和国70大庆获授人民科学家荣誉称号。

祝叶院士生日快乐,福寿康宁!

叶培建从事航天工作50多年,从探月工程到逐梦火星,他一生和中国航天紧密相连。近些年,叶培建更多是为年轻的航天工作者们撑腰。在发射现场,大家都说,叶总就是“定海神针”。

叶培建说,“不创新,怎么走到前列?但创新就要脚踏实地。”“人类在地球、太阳系都是很渺小的,不走出去,我们注定难以为继。月球是全人类的,但谁开发谁利用,我们今天不去,以后可能想去都难。”

致敬缅怀建筑历史学家梁思成院士

——《科海追星》之二百七十五

慧载英雄耸巨碑,情凝大爱献国徽。建筑文明华夏最,溢美:北京荟萃古今辉。甘与传承生死共,心正,无私持理战“权威”。身被千摧孤胆对,不悔,忠魂犹自绕城飞。

《定风波》—张飙

今天是梁思成院士(1901年4月20日-1972年1月9日)的诞辰纪念日。他是建筑历史学家和建筑教育家,古代建筑学科的开拓者和奠基者,被誉为“中国近代建筑之父”。1950年,梁思成带领设计了中华人民共和国国徽。1951年,梁思成担任人民英雄纪念碑设计委员会的领导,主持确定了碑形的式样。他提出既反对全盘西化、照搬洋式建筑,也反对完全仿古,而要创造既能用新技术、新材料,又具有民族传统的新建筑形式。他提出了文物建筑保护的理论和方法。他在清华大学创建建筑系,为中国培养了大批建筑人才。1948年当选中央研究院院士,1955年当选中国科学院学部委员。1992年中国邮政发行了“梁思成——被誉为中国近代建筑之父的建筑学家”的纪念邮票。

1950年初,梁思成等向政府提出了新北京城的规划方案,主张保护北京古建筑和城墙,建议在西郊建新北京,保护旧北京城,不在旧城建高层建筑,未被采纳。之后他多次上书,挽救了北海的团城。“文革”中他被当作“复古”典型批判并抄家,所收藏的全部图书资料和文物都被抄走。

1937年全面抗战开始,梁思成收到日方主办的“东亚共荣协会”的请柬,邀他出席会议,他坚决不与侵略者同流合污,立即带领全家赴昆明。之后他妻子林徽因和他自己都患重病,贫病交加。当时美国人邀请梁思成全家去美国工作和治病,但他表示:“国难当头,绝不离开祖国”。

梁思成说:“北京建筑的整个体系是全世界保存最完好,而且继续有传统活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作。”“我们承袭了祖先留下的这一笔古今中外独一无二的遗产,对于维护它的责任,是我们这代人决不能推诿的。”

张飙书法作品

(2022年第17期)

【责编 李鹏】

《中华英才》半月刊网2023-09-04

《中华英才》半月刊2023-08-29

新华网2023-08-21