书名:《渡口归人》

作者:韩原林

出版:南海出版公司

版次:2024年1月第1版

定价:68.00元

韩原林《渡口归人》对诗意家园的成功建构

田开元

一、对诗意家园的建构,是一种探索性写作

青海省循化县,位于青藏高原与黄土高原的过渡地带,被誉为“高原小江南”,是撒拉族的发祥地,清朝雍正皇帝赐名“循化”,表彰这里的人民遵循王化,爱家爱国。大禹治水是从循化的黄河清水湾积石山开始的,清水湾有积石峡口的阿麻叉黄河古渡,唐蕃古道串起了这里的山水阡陌。传说,文成公主从甘肃省积石山县大河家镇的古渡穿越黄河抵达青海省循化县,再去往吐蕃。

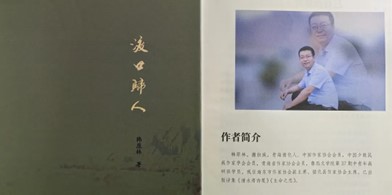

韩原林,撒拉族,青海省循化县人,高中语文教师兼副校长。青海省作家协会会员,中国作家协会会员,中国少数民族作家学会会员,鲁迅文学院少数民族创作培训班第二十期学员,鲁迅文学院第37届中青年高研班学员。现任海东市作家协会副主席、循化县作家协会主席。小说《清水湾的金色沙滩》、诗歌《清水湾:家园的的十二个月》、散文《美丽的清水湾》,曾在循化县文联组织的两次全国征文比赛中分别获得一等奖、二等奖和三等奖。已有三本诗集,2016年出版《清水湾诗笺》,2017年出版《生命之恋》,2024年出版《渡口归人》。在近二十年的高中教学生涯里,韩老师又身兼数职,经常深更半夜值班检查学生宿舍,只能业余写诗,他说:“继《清水湾诗笺》《生命之恋》二本诗集之后,第三部诗集《渡口归人》即将出版,我想这更有益于教学,让起早贪黑忙碌的日子更有诗意、更有激情和力量!”在循化文学界,韩庆功、马明全、韩原林被誉为撒拉族的“三驾马车”。循化所在的青海,如同一个诗歌荡漾的海子,不缺诗人。微信公众号《循化青年文学》上,常有撒拉族诗人的佳作。自从青海2007年举办首届国际诗歌节以来,每届诗歌节成了全世界诗人的节日。

今年春暖花开的一天,韩原林老师从青海循化给远在北京的我寄来了他的新书——诗集《渡口归人》,这是一份来自数千公里之外的厚礼,承载着我与几位循化朋友的多年友谊。收到快递,我迫不及待拆开封,洗手擦手之后再捧起书,春意盎然的诗集映入眼帘。封面是“国画-水墨画”里大写意的满纸春绿,左下方是一个人驾驶一叶小舟,对岸的远山朦胧在望,笼罩在春雨过后的烟雾之中,右下方有一些青枝绿叶,“渡口归人”四个字和作者的名字竖排在渡口的上空。封二是作者隽秀的题字和印章,版权页之后是作者儒雅的近照以及他的简介,序《寻找时间长河里的自己》的作者是石彦伟,跋《在时间的渡口归去来兮》的作者是雷子,硬皮的装帧,210页的篇幅……

《渡口归人》收录128首韩老师创作的自由诗(或“散文诗”),分为九辑:生命册、旧书笺、镜中人、烟火味、摆渡人、归隐客、画中行、短歌记、掌灯人。这本书体现了作者对现实的物质家园和心中的精神家园的双重坚守,最终形成一个可以出版的以诗意家园为主题的诗歌文本,让读者能借助文字读出作者的梦想。文学的价值在于圆梦,因为现实是残缺的,而梦则可以圆一下,来抚慰自己,来满足读者。连续出版三本诗集,用诗歌建构一个文本上足以传世的诗意家园,这是极为艰苦却自得其乐的探索性写作,绝非易事,需要长年累月的苦读勤写,需要自渡渡人(自度度人)的漫长修行。

二、对诗意家园的建构,以物质家园为基础

《远方》诗云:“炊烟再次升起的时候,你我都老了/远方只剩家园,一个可以把心安顿的地方。”《由诗抵达清水湾》诗云:“心停留的地方,由诗开始书写/写给你的信笺里画上水画上山,寄给千里之外/这是你我生死的地方。”——由这些简单明白的文字,可以看出渡口那边的家园在作者心目中的地位和分量,不仅安顿身心,还干系生死。

渡口那边的物质家园,是孕育精神家园的沃土,哺育着作者成为一个充满乡土气息的诗人。诗人往往从小处落笔,在一首首短诗之中积蓄着一座座火山般的深情,毫不做作,随心而发,所以他的不少文笔虽不华丽却颇耐咀嚼,散发着老百姓过日子的烟火气。诗人的目光所及,是生活中的饮食起居和琐碎片段,是作者故乡或者他乡的寻常物事,比如葡萄架、小努尔、麦子、雪域、清水湾、骆驼泉、梅花、老豆腐、烤狗鱼、麦仁饭、铜火锅、杂粮饼、线辣椒、摆渡人、掌灯人、手抓羊肉尕面片、盖碗茶、羌笛、芍药居地铁站、祈年殿、宽窄巷子、青岩古镇、玉珠峰、八百里秦川、黄果树瀑布、烟雨楼、长城、乌篷船、北京落日、西藏牦牛……

韩老师从这些很具体(具象)的物事入手,不厌其烦地采撷生活中的一个个亮点,来写着他心目中(抽象)的诗意家园。请看他的诗作:“葡萄架下/盖碗茶里溢清香/手抓羊肉端上桌/你说:席上坐的都是亲人。”——《渡口归人》浓墨重彩的这种温馨场景,多年前我在循化亲身经历过,所以读来十分亲切。2018年,笔者在撒拉族大哥达悟德的关照下,首次从内地奔赴青海省循化县,九天旅程写了包括《九问黄河》在内的九篇礼赞循化的小诗。在此期间,达悟德大哥带领我结交了几位循化朋友,包括《渡口归人》的作者韩原林老师。达悟德大哥的文学审美非常高,他常常一边开车一边与我分享他对车载音响里的歌词的独到见解,还培养了一个很有文学天分也热爱写作的女儿。再后来,达悟德大哥又给我寄来了循化作家韩庆功老师的散文集《故乡在哪里》和《边缘上的思考》、长篇小说《黄河从这里拐弯》。如今,又收到韩原林老师的《渡口归人》,睹物思人,心潮起伏。

扑面而来的乡土气息,是《渡口归人》给人的第一印象。最有趣的例子,便是与本书同题的一首诗《渡口归人》:“我喜欢极了那水墨画里渡口的意境/此刻,他在渡船上/拾起一片黄昏/装进衣兜。/他把买土豆的钱数了数/抚摸买给妻子的一块小镜/子又把给女儿的小物件/一件件理了一遍/他从倒映在水里的山头上/看到自己的家/和站在土坡/等待自己回来的三个孩子/他们/看他行走/看他渡河/看他上山坡/看他走进村庄/看他融入炊烟升起的黄昏/看他的灯火和自己一起融入夜色/……/世界只剩一个人的时候/可以想想自己的事/干净的底色里/铺开的人生像一条河流/也像一棵树。/一树杏花在屋檐/倾尽全力/像极了渡口归人/怒放的生命。”——在乡土气息里,有撒拉人的勤恳厚道,有撒拉汉子对妻儿的爱,有他们眼中的乡野之美,有他们灿烂的生命……读者从这些文字里读到的,是一个活态的物质家园和精神家园的结晶体——诗意家园。物质家园或许会荒废,精神家园或许会淡忘,唯有形成文本的“诗意家园”足以传世,甚至以此为精神支柱重建家园。谁都喜欢一个念家顾家勤俭持家又不忘从渡口归来的人,《渡口归人》的作者就是这样的人。古话说“穷不丢猪,富不丢书”,以及春联“诗书传家远;耕读继世长”,都在讲能承载“诗意家园”的载体——书籍的重要性。《渡口归人》值得珍藏,或摆上书桌,或放在床头,既养眼,又宜家。

身为中国人,作者并不只是热爱家乡循化,也深爱大中华,他游走在祖国各地,诗兴多发,一路点赞。不管身处何方,作者往往会不由自主地把生养他的物质家园这个乡愁的载体深深惦念,书写自己远走他乡时的浓浓乡愁。正是这份乡愁,让他远行再久,终究要回到“渡口”,做一个念家顾家的“归人”。因为,他有情有义,他不忘本,他有根。《京城幕布》诗云:“我将一生的疲惫放入黄昏/又做一回异乡人/把黄河之岸的烟火,融进城市的背景里/亲切,却也迷茫。/把清水湾和村庄作为幕布/挂在京城落日之后的夜色里/在如花开落的灯火中/大声念出故乡的名字。”《长城上》诗云:“山野黄了几分/鹰把视线引入天际/沿着台阶走上去/走进久远。/我拨通了爱人的电话/她病了,呼吸微弱/我把想说的都忘了,把长城也忘了/世界只剩她,孤身一人。”《高处的山南》这首诗,写作者虽在西藏却惦记循化:“让我的心/飘过万水千山/抵达骆驼泉边的家园/从先祖手中接过火把/行走在奥土斯山下。”

作者擅写短诗,往往用不多的文字写出一种浓情厚意,或者让人过目不忘的意境。比如,《药》是一首五句三十字的短诗,却写得情深意长:“我病得不轻/我用千里之外的故乡的雪/治愈自己/故乡是那么远/也那么近。”——这个“故乡的雪”,让人回想起上世纪八九十年代的流行歌曲《故乡的云》,惆怅不已。又比如,《芍药居地铁站》一下子把读者放在了北京和青海之间来回穿梭,仅仅一百个字,却写出了游子那种“人在江湖,身不由己”的无奈与无助,请看原诗:“我忘记了自己之后忘记了世界/我傻愣愣地看着人/列车开走一辆又一辆/——母亲病了/我记不起向东还是向西的站牌/老家的一场雪/下在我身上。”《青龙卧雪》诗云“磁盘是白的,女人的衣裙也是白的/她的诗意绝非是一场雪/她那么干净”,写出了一个撒拉汉子对优秀异性的由衷赞美,寥寥数语,直抵心扉。

三、对诗意家园的建构,用纯正的汉语书写

《渡口归人》用纯正的中华民族通用语汉字来书写作者心目中的诗意家园,渡口那边的物质家园和精神家园在这种书写里得到了提炼、整合和升华,最终形成一个以诗意家园为主题的诗歌文本。作者怀着一颗既感恩又敬重的红心在中华优秀传统文化的无边沃野里默默自学,如同一个虔诚的朝圣者,从《诗经》里汲取养料,在唐诗宋词中寻找感悟,但他的文字绝不是这些东西简简单单的复制粘贴,而是把它们注入自己的血液然后用自己的话写出来。这是一种勇气,一种既坚守传统又敢于自我革新的勇气。

诗意家园,是一种艺术化的意境,来自现实,但又超越现实,是诗人用极具个性化的诗歌表达一种自我辨识度极高的精神追求。一个民族最高贵的语言是诗歌,作者在三本诗集里用诗歌这种高贵的语言去塑造他心目中的诗意家园,他对诗意家园的书写是高贵而雅洁的,是一种敬天敬人、自律自强的独立建构。通过文本,读者可以看出诗人如同清水湾古渡边的积石山一样实诚而厚重,因为他写出了中华儿女追求的真善美,直言直语,却干干净净,是奔着人世间最美好的感情而去的。古人所谓“诗言志”,正是此意。《渡口归人》里面,有对故土家园的礼赞,有对父母的孝心,有对爱人的忠贞,有大家庭的和睦相处,有对唐诗宋词的化用,有对江南水乡和万里长城的赞美。如果不是一个勤于农耕的人,怎会把农村生活写得那么真切动人?如果不是一个热爱中华的学习者,怎会把汉字掌握得比很多内地作者还熟练?如果不是一个顾家念家的男子汉,他的诗集怎会赢得一位女读者的共鸣?……所以,诗集《渡口归人》继承了中华优秀传统,对读者具有教育意义。在《诗经》问世之前的两千多年前,中国就有了通过诗词来教育子孙的“诗教”传统。诗教育人,这种中华优秀教育传统通过韩老师纯正的汉语在诗集《渡口归人》里得到了很好的弘扬。

《渡口归人》侧重于对日常生活的直抒胸臆的白描式写法,没有华丽的辞藻,没有顺溜的韵脚,没有字数的镣铐,没有排版的做作,没有自赏的矫情,没有颓废的庸俗,只有虽然通俗但不粗鄙的文字,只有粗中有细的提炼,只有蒙太奇式的特写。作者用一种细腻而内敛、粗犷而直白的个性化语言,把物质家园与精神家园浇铸成一个诗歌化的文本,来构建他心目中的诗意家园。《葡萄架下》诗云:“手携牧鞭/唱牧歌/赶羊群/和您一起走进黄昏。”——这种具有电影蒙太奇镜头剪辑效果的生活场景特写,在诗集里有很多,让那些看似平淡无奇的白描文字一下子丰满起来,有血有肉,十分鲜活。这种细节捕捉,需要作者平时以艺术的眼光去发现美,再用文字把它写出来,实属不易。所以,作者在后记里讲道:“感恩自己拥有一双在凡常中发现美的眼睛。”

四、对诗意家园的建构,以珍惜传统为基调

渡口那边的物质家园在这个地球村时代急剧变化,或者皆大欢喜,或者令人惆怅。在急速进步的现代社会,从前赖以渡河的船舶索道等工具也被桥梁所取代,或者道路绕开古渡,仅仅留下古渡遗址和古渡传说。作者很想用他的笔墨没有遗漏地记下渡口对岸的物质家园和精神家园的原汁原味,这是《渡口归人》的基调,因为把这种原汁原味汇聚起来便是一个部族的传统,传统便是人心所向,人心所向便是中华大道。从形式,到内容,《渡口归人》都展现了作者对传统的珍惜,折射了中华美德在青海循化千家万户的世代相传。世界太大,变化太快,唯有富有个性化但又不丢失传统的作品才可能长长久久。

韩老师的家乡循化是中国传统家园的缩影,由于地处偏远、条件艰苦至今尚未被全球化浪潮所裹挟;因此,以循化为主要地点而写出的《渡口归人》堪称中国传统家园在当代社会的活化石,对于人口仅有十多万的撒拉族而言,这样的家园很容易被外界所同化甚至污染,如何及时地原汁原味记载这个家园,再正式出版以便传之后世,就成了当地文化建设的当务之急。所以,不难理解为何韩老师试图用他的一支笔书写尽撒拉人家园的方方面面,比如淳朴的民风,以及他们的语言。《那年春天,我们这一家子》是诗集《渡口归人》里的一首长诗,从“我”到儿子、女儿、妻、父亲、母亲,逐一写来,俨然《史记》的列传,既有天伦之乐,更有精气神的家族传承。《口弦里的爱》诗云:“我听到的旋律中/你是羞涩的阿丽玛/一句情话里羞红了脸/低头/忸怩不安,却把彼此/装进心里。”《她的远方》诗云:“阿丽玛一样的女人/噙着泪水替我拉开门/看我走出家门/看我下楼梯/看我挥手/看我消失在巷口。/那一瞬间/她的世界只剩一个人/在泪光里沿着痛向远/看我行走的荒原/她的远方/装着我的另一个世界。”——两首诗里的“阿丽玛”,是撒拉语的音译,指一种类似车厘子的小苹果,因其花果都很讨人喜欢,常用以比喻美丽可爱的撒拉女子。短诗《小努尔》,作者以拟人的手法将光明比喻为蓝色眼睛的姑娘:“他拉住十月的裙角/回头看我们/于是我们有理由伸手抚摸/——那蓝色的眼睛/——那起伏的胸脯/——那艳丽的裙带/他止于羞涩/我们在黄昏中才拾起自己。”舶来词“努尔”,本指光明。或许在作者看来,最圣洁的并非山顶的雪,而是垂爱人间的光。

渡口那边的物质家园和精神家园,是孕育传统的地方。渡口那边住着老百姓,他们是物质家园和精神家园的开创者、建设者、传承者。有位文友说,与百姓共情,其情最高尚。《渡口归人》肩负着用诗歌教化世人的使命,因此可以把这本书理解为自渡渡人(自度度人)的一个“渡口”。以《人生归途》这首诗为例,诠释这个“渡”字:“从心底流出的河流里渡自己/每一个渡口的风里都有开花的树/深爱他的人,在黑夜/为他点燃一盏灯。”再比如:“摆渡人拉低了帽檐,一场雨/就要下来了/他要赶在一场风前,渡向彼岸/他在等一个人/水湾的涛声低低地压过来,又回转而去/那鸟儿来回穿梭在雨中,在汪洋里/俯冲,奋起,向远/他还没有来/夜幕扯下来/他像摆渡人放飞的鸟,在云雨路上却不见踪影/他得等/一声吆喝里起程。”——世代居住于黄河两岸的撒拉汉子,擅长用羊皮筏子渡河,抗战时他们用羊皮筏子帮助国家运送汽油,兰州重庆跑来回。《掌灯人》这首诗提到的“黄河浪尖的筏子客”,就指撒拉族的弄潮儿。

韩老师的文字,不张扬,不浮躁,不俗气,许多地方隐隐然有一种建功立业展雄才的豪迈,也在不少诗篇里写出了一个撒拉汉子的柔情,这是中华优秀传统在一个大西北汉子身上的自然流露,字里行间深藏着硬朗健壮的文人风骨。这种文人风骨主导下的多年写作,必然是作者对诗意家园的主动建构、自我建构、不懈建构,沉淀着作者平凡而干净的人生观、价值观、世界观,与中华文明的主旋律是合拍的。所以,韩原林《渡口归人》对诗意家园的建构是成功的,但他绝不就此封笔,他的根扎得很深,他还年轻,又很努力。

五、对诗意家园的建构,以中华大道为灵魂

千万年来,渡口是人们借助船舶索道等工具跨越两岸的捷径。渡口在哪里,渡口为何会让人归来,谁从渡口归来,渡口的对岸对这个人到底有什么吸引力……这是很有诗意的书名,未读正文,便生遐想。《渡口归人》里的这个渡口,是不是清水湾古渡,或者是循化公伯峡的古河津渡,或者其它渡口,都不重要,也勿需实证,对于诗人而言,应该是泛指人世间的渡口,那是通往物质家园和精神家园的必经之路,是作者心目中的诗意家园的文学象征。《渡口归人》书名里这种泛指意义上的渡口,其实是一种文学象征。象征给读者提供了一个激发想象的媒介,读者不同则感悟各异,甚至不同的年龄、情境的读后感也不尽相同。作者通过诗集《渡口归人》为“渡口”这个文学象征的中国式塑造添砖加瓦,强化了“黄河”这条中华民族母亲河的文学意象,体现了一个身在大西北的诗人对中华民族通用语汉字的熟练应用,蕴含着中华民族共同体的宏大背景,在不知不觉之中扎根于古老的中华大道。

渡口那边有生养作者的物质家园和精神家园,那是祖先开拓的基业,那是作者生命的起点。渡口的真正价值在于有人从此渡河,抵达彼岸,回归家园,安宁身心。有人归来的渡口才有生命力,说明渡口那边的物质家园和精神家园还在生生不息,而不是沦为荒无人烟的废弃村落。《渡口归人》对当今中国的文化复兴和乡村振兴,颇有启示。比如,《铜火锅》诗云:“将那山水入味/将那风雨入味/将那麦地和果蔬入味/将那阳光入味/让亲情和心中的爱入味/我们的火,熬过苦难,燃烧过梦想/土炕上围坐的亲人/在人世间品尝这一切/在二十四节气里找到忙碌的自己/那样子幸福极了。”——作者也曾以某些具体的节气为题写诗,而这二十四节气不正是中华民族的共同文化吗?不独中原的汉族有,大西北的撒拉族也有,指导着人们的生产生活,一句“在二十四节气里找到忙碌的自己/那样子幸福极了”写出了中华儿女的智慧、勤劳和知足,正是这些具体的并且广泛分布于神州大地的文化事项夯实了中华大一统的基础,促进了中华一家亲;可见,二十四节气在2016年成功申报为世界文化遗产是有群众基础的,早已融入中华儿女的中华民族共同体潜意识。

只有干净的灵魂,才能写出干净的文字,经得起考验。孔夫子说,礼失求诸野。一些内地作家,写一些亵渎天道、悖逆人伦、欺师灭祖的肮脏文字,或者用似是而非、吊儿郎当的假大空文字误导人。韩原林《渡口归人》,却主动参与了中华优秀传统文化的可持续发展,自觉地响应时代主旋律。这是一种文化觉悟,昭示了中华大道绵延千万年的亲和力、凝聚力、向心力。就此而言,《渡口归人》对诗意家园的建构是以中华大道为灵魂的。《渡口归人》告诉我,中华大道蕴藏在中华优秀传统文化里,文化复兴得靠中国人来完成。读此书,你会了解循化的风俗人情,希望按图索骥,文旅一番。读此书,你会惊叹从《诗经》到唐诗宋词的中华文学传统竟然也如此深刻地影响着祖国大西北的作者。读此书,你会明白在内地诸省极其罕见的几世同堂大家庭,为何在祖国西部的青海循化依旧盛行。读此书,如同一位憨厚朴实的撒拉汉子在清水湾古渡岸畔的农家暖炕上与你促膝长谈,接受幸存于大西北乡野的中华优秀传统文化的熏陶和滋养。读此书,你会赞叹一个喝黄河水长大的撒拉汉子在不经意间用超迈的情怀抒发着中华儿女的共同心声。

2024年7月3日,北京

作者简介:田开元,本名田波,四川旺苍人,研究方向为传统文化,实践方向为文化产业,代表作《春节考源》。中国民俗学会会员,中国少数民族文学学会会员,中国民间文艺家协会会员,全国高校非遗教师培训班多届学员,中国人类学民族学研究会民族文化创意产业专业委员会员,自媒体《华学论坛》主编。曾任《清风》杂志记者,现为绵阳师范学院特聘教授、学术集刊《藏舞蹈学》编委、半月刊《中华英才》撰稿人。

文章来源:田开元||韩原林《渡口归人》对诗意家园的成功建构 https://mp.weixin.qq.com/s/h3I9ZwqXdHRW-V41nC45ew;原创 田开元 循化青年文学 2024年07月09日

【读者留言】

读者【雨海云烟】,2024.7.9说:田老师作为一名传统文化的研究者,无疑对各种传统文化都有深入的了解,尤其对韩原林老师的《渡口归人》也做了详细的品读,从各方面阐述了自己的观点,也给予了很高的评价,使读者更容易领悟《渡口归人》其中包含的内容,拜读后也深有感触,受教了。

读者【上善若水】,2024.7.9说:田开元无疑是优秀的评论家,有独到的发现,评论内容丰富、见解深刻,对韩原林《渡口归人》的分析全面且精准。

作者以清晰的脉络和细腻的笔触,深入探讨了诗集对诗意家园的建构。从对诗意家园建构的探索性写作的论述,到以物质家园为基础的诗意呈现,层层递进,逻辑严密。

在阐述过程中,结合了韩原林的个人经历、地域文化背景以及诗作中的具体内容,使评论既有宏观的理论框架,又有微观的文本分析,增强了评论的可信度和说服力。

通过对具体诗作的引用和解读,如《远方》《由诗抵达清水湾》等,生动展现了诗人对物质家园和精神家园的深情描绘,让读者能够深刻感受到诗集所蕴含的乡土气息和人文情怀。

同时,作者还将作品置于更广阔的文化语境中,如与中国传统文化中对“诗书传家”的重视相联系,凸显了作品的价值和意义。总之,这篇评论兼具学术性和文学性,是对《渡口归人》的一次精彩解读,为读者理解这部诗集提供了有益的引导和启发。

读者【粥一】,2024.7.9说:田开元老师的评论中关于筑牢中华民族共同体方面的论述特别有意义,我认为主要体现在以下几个方面:

一是文化认同与传承:通过强调韩原林诗集《渡口归人》中对中华优秀传统文化的继承和发展,文章指出了文化在构建中华民族共同体中的核心作用。文化是民族的血脉,是人民的精神家园。通过文学作品的传播和影响,促进文化的传承和发展,从而在更深层次上筑牢中华民族共同体的基础;二是时代精神与价值引领:文中提到韩原林的诗集不仅继承了传统,还体现了时代精神,这表明文学作品在反映时代变迁、引领社会价值观念方面具有重要作用;三是乡村振兴与文化自信:韩原林的作品展现了循化县的地方特色和民俗风情,这不仅是对地方文化的自信展示,也为乡村振兴提供了文化支撑。

田老师在评论中关于筑牢中华民族共同体的论述,是新的发现,也充分肯定了作者创作的精神动力。

读者【追梦人2024】,2024.7.9说:这篇评论深入分析了韩原林诗集《渡口归人》对诗意家园建构的成功之处,以及这种建构对于当代社会的价值和启示。很有其现实意义:1.文化传承与创新:评论指出,韩原林在创作中既吸收了中国古典诗歌的营养,又进行了个性化的创新,这种对传统的尊重与创新的勇气对于当代文学创作具有重要的示范作用。2.乡土情怀与身份认同:诗集《渡口归人》通过对物质家园和精神家园的描绘,展现了深厚的乡土情怀和对民族身份的认同。在全球化背景下,这种对本土文化和身份的关注提醒人们保护和珍惜自己的文化根源,同时也促进了多元文化的交流与理解。3.诗意生活的倡导:通过对日常生活细节的描写,传达了一种诗意生活的理念。在快节奏和高压力的现代生活中,这种倡导有助于引导人们放慢脚步,关注生活中的美好,提升生活的质量。

评论中提到的诗句“炊烟再次升起的时候,你我都老了/远方只剩家园,一个可以把心安顿的地方。”不仅表达了诗人对家园的深情,也触动了读者对家庭、归属感的共鸣。在现代社会,许多人为了工作和生活奔波在外,这样的诗句能够唤起人们对家的思念和对简单生活的向往,从而在现实生活中寻求心灵的慰藉和平衡。

读者【塔伊夫】,2024.7.9说:“用诗歌建构一个文本上足以传世的诗意家园,这是极为艰苦却自得其乐的探索性写作,绝非易事,需要长年累月的苦读勤写。”——诗歌作品内容很棒,评论也别具一格。

读者【追梦人2024】,2024.7.9又说:田开元老师的评论特别让人感兴趣,韩原林老师的诗集《渡口归人》被认为是以中华大道为灵魂的体现,我觉得很有道理。中华大道在这里指的是中华民族的文化传统、哲学思想、道德观念和审美风格等构成的文化内核。《渡口归人》通过诗歌这一文学形式,展现了作者对中华优秀传统文化的深刻理解和传承。诗集中的诗歌不仅仅是对个人情感和家乡风光的描写,它们还蕴含了丰富的文化内涵和哲学思考。例如,诗歌中提到的“渡口”不仅是物理上的河流渡口,更是心灵归宿和文化传承的象征。通过对渡口的描绘,作者传达了对中华民族传统家园的眷恋和对中华文化精神的尊崇。此外,诗集中的诗歌通过对日常生活的直抒胸臆和白描式写法,展现了中华人民的生活哲学和价值观。这些诗歌反映了作者对传统的尊重和对现代社会变迁中保持文化本色的渴望。通过诗歌,韩原林表达了对家庭、亲情、爱情以及对自然和社会的深刻感悟,这些都是中华大道中不可或缺的元素。总的来说,《渡口归人》通过诗歌这一艺术形式,成功地将中华大道的灵魂融入到作品中,使得读者能够在品味诗歌的同时,感受到中华文化的深远影响和永恒魅力。

【责编 丁鹏】

新华网2023-04-18

《中华英才》半月刊网2025-11-14

《中华英才》半月刊网2025-11-06