段文杰

大字号

大字号段文杰的敦煌人生

文/本刊记者 董 玲

他被敦煌改写人生,扎根大漠六十载,一生构筑敦煌梦,曾临摹敦煌壁画380多幅,这一临摹纪录至今无人打破,代表了壁画临摹的最高水平。他说——敦煌是我家,我的毕生精力都是为了保护、研究、弘扬它。他千里寻梦为敦煌,是敦煌莫高窟第二代守护人,被誉为敦煌圣徒,大漠隐士、时代功臣,他就是画家、敦煌学者、原敦煌研究院院长段文杰。

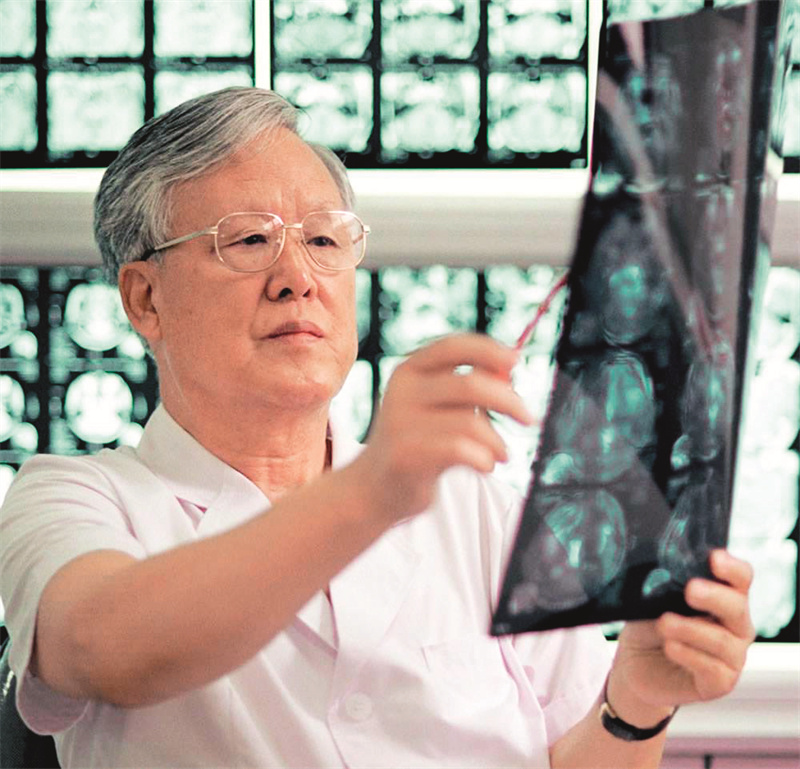

1984年,段文杰任敦煌研究院院长

敦煌圣徒 时代功臣

段文杰(1917-2011),四川绵阳人,著名敦煌学家,原敦煌研究院院长。1945年毕业于国立艺专,1946年怀抱梦想、历经波折抵达敦煌。坚守敦煌近60年,为敦煌文物保护、研究和弘扬事业呕心沥血、殚精竭虑,贡献了毕生心血和精力。

段文杰先生是敦煌壁画临摹事业的开拓者、敦煌学研究的领军者,对敦煌艺术的保护、研究和弘扬做出了卓越贡献。他亲历国立敦煌艺术研究所、敦煌文物研究所、敦煌研究院三个重要时期的辉煌巨变,是在敦煌莫高窟完整经历解放前、新中国成立和社会主义建设时期、“文化大革命”、改革开放等重要时期的敦煌第二代守护人。

段兼善

画家,段文杰之子。1943年生于四川绵阳,1965年毕业于西北师范大学美术系。曾任甘肃画院副院长、甘肃省美术家协会副主席、甘肃省政协常委。现为甘肃省政府文史研究馆馆员、中国美术家协会会员、国家一级美术师。《敦煌人生:我的父亲段文杰》是其历时多年、翻阅大量文献、收集众多资料、整理相关往来书信写作而成的。

《敦煌人生:我的父亲段文杰》 董玲摄

著名画家段兼善是段文杰先生的独子,曾任甘肃画院副院长、甘肃省美术协会副主席、甘肃省政协常委。他说,父亲不改初心,以敦煌为家,一生坚守敦煌,从他身上我看到了莫高窟银白杨、老榆树、钻天杨的一些特质。父亲去世后我一直在考虑写一本书,回忆父亲以敦煌为家的经历,以表达我的思念之情,也借以表达对挺立在莫高窟的那些银白杨的敬意。可是写这本书一直拖了很久,直到去年才完成,期间翻阅了大量文献、收集众多资料、整理相关往来书信写作而成。许多父亲的老同事、老敦煌学专家等都为这本书的出版提供了帮助和指导。这本书就是《敦煌人生:我的父亲段文杰》,由浙江人民出版社出版。

作为画家,段文杰先生久久为功,曾经临摹敦煌壁画380多幅,这一临摹纪录至今无人打破。作为敦煌学者,段文杰先生孜孜以求,哪怕深陷困境,对待研究工作也不曾有一刻懈怠。作为敦煌研究院院长,段文杰先生不忘初心,带领全所同仁一同改变了“敦煌在中国,敦煌学在国外”的尴尬处境,谱写了敦煌研究院的全新篇章。

前敦煌研究院院长樊锦诗说:段先生一生热爱敦煌,矢志不渝。他扎根大漠60多年,为敦煌文物保护、研究和弘扬事业呕心沥血、殚精竭虑,奉献了毕生心血和精力,并且不居功、不自傲、不为名、不为利,展现了一位学者对中华民族优秀文化遗产高度的使命感和责任感。

莫高窟第194窟中唐帝王与侍臣图,段文杰1949年临摹

敦煌研究院美术研究所原所长关友惠说:段先生不仅是一个研究者,还是一位好领导,他为敦煌研究院的发展、为推动整个敦煌学的研究起到了至关重要的作用。可以说,段文杰先生为敦煌文物事业毫无保留地奉献了他一生的精力与才智。

敦煌研究院保护研究所原所长孙儒僩说:在段先生的敦煌生涯中,有一半时间,是在跌宕起伏中度过的,但是他始终没有退缩过,活得很坚强,乐观向上、矢志不渝地想着敦煌。在他后20年的生活中,他终于成就了一番敦煌事业,这是段先生的骄傲,也促成了敦煌事业的辉煌。

中国敦煌吐鲁番学会副会长柴剑虹说:段文杰先生是敦煌研究杰出的领军人,他是敦煌圣徒、时代功臣。

寻梦千里赴敦煌

“大漠孤烟的诱惑,声声驼铃的召唤,让我在千里之外的兰州坐立不安,甚至有时在想:难道我如此虔诚执着依然与敦煌无缘?我不相信!”

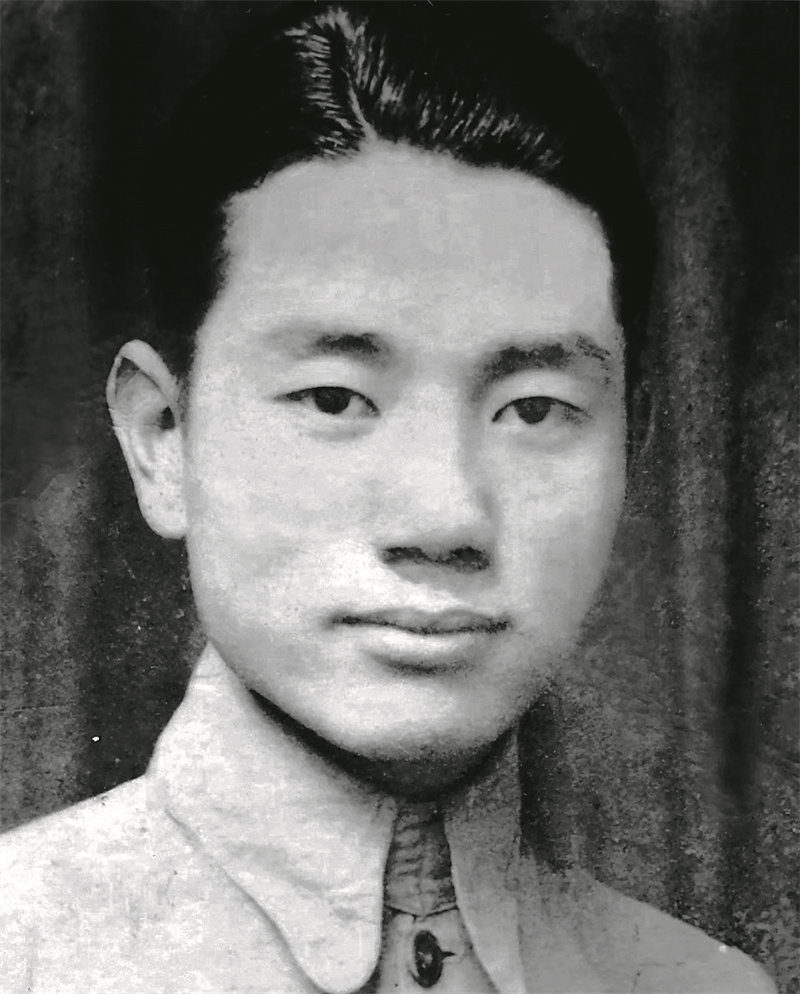

青年段文杰

1944年,25岁的段文杰还是国立艺专的学生,在重庆参观了“敦煌艺术及西北风俗写生画展”和“张大千抚临敦煌壁画展览”两场展览后,决心去敦煌看一看。

1945年7月,段文杰与国立艺专杨浩青、程艾舟、郭瑞昌三位同学相约一起去敦煌看看。带着借来的一点路费,他们搭乘一辆拉货的卡车驶向敦煌,路上又换了一辆客车,不曾想,客车出了故障,翻车了。等了几天,他们好不容易弄了几张汽车票,但没法直达兰州,只能走一站算一站。一路途经略阳、徽县、凤县、天水等地,这样断断续续走了好几天才到达兰州。

刚到兰州,就听说敦煌艺术研究所要被撤销了。段文杰在兰州遇到了敦煌艺术研究所所长常书鸿,常书鸿说:“现在有人要撤销敦煌艺术研究所,我这次就是要到教育部去落实一下。我主张还是要办下去的,我去活动活动,如果继续办,我就回来。现在那里已经没有什么人了,你不如留在兰州等候消息,等我回来再一起去敦煌。”

“1944年,父亲在重庆观看了张大千临摹的敦煌壁画展览,受到触动,决定毕业后前往敦煌进行考察研究” 段兼善作

而同行的杨浩青、程艾舟、郭瑞昌三人,听到敦煌艺术研究所撤销的消息,看到敦煌的画家纷纷东归南下后,就改变了主意,准备回到南方,并邀请段文杰一同去南方教书。

段文杰决定等常所长回来。如果常所长不回来,敦煌艺术研究所真的被撤销,“那一个人也要去一趟的”,他想。

他在兰州找了一份临时工作,给人家写职业介绍信,挣点工资,养活自己。住集体宿舍,睡木板床,用水自己到黄河边去挑。后来也利用自己的专业,画一画壁报,拿一些稿酬……

一年过去了,常书鸿终于来了!

大家挤上一辆卡车便开始向敦煌进发。经过几天的颠簸,段文杰终于到达盼望已久的敦煌莫高窟。莫高窟位于敦煌县城东南20多公里处,从县城到莫高窟,除了城郊有些农田、庄稼和树木外,大多是戈壁滩。

莫高窟第130窟盛唐都督夫人礼佛图,原壁画与临摹图(段文杰1955年绘) 孙志军摄

一把行李放下,顾不上整理和休息,就直接向洞窟走去,他急切地想看看洞窟内的古代艺术作品。穿过一片银白杨、钻天杨和榆树组成的树林,走到崖畔洞窟前,首先入目的就是那座依崖而建的九层楼大殿,里面是一座巨大的佛像……

他回忆说,之前还没有在别的地方看见过这么多的古代壁画珍品,他被这些绚丽精美的作品打动了,忘记了一切,陶醉在壁画彩塑的海洋中。整整十个历史时期,千年的积累,真是杰出的创造,丰硕的成就,卓越的贡献。古代中华民族的智慧和魄力在这里得到了集中的体现。

“我好像一头饿牛闯进了菜园子,精神上饱餐了一顿。”

接连好多天,他都是在洞窟中度过的,心无旁骛,有时甚至忘记了吃饭。经过多天专注的查看,他对洞窟的形制格局和壁画彩塑有了一个大概的了解。他认为原来打算在敦煌待一年半载的想法太幼稚了,对于这样一座巨大的艺术宝库,面对如此众多的艺术精品,不花个几年十几年的时间来临摹和研究,是理解不透的。他下定决心,打算长期留下来。

面壁摹绘传神韵

“我被这些绚丽精美的作品深深地打动了,我已经忘记了一切,陶醉在这壁画的海洋之中。北凉、北魏、西魏、北周、隋代、唐代、五代、宋代、西夏、元代整整十个历史时期,千年的累积,杰出的创造……”

段文杰在洞窟中临摹壁画

段文杰在进洞临摹工作之初发现“原先没有研究机构在这里管理,谁到这里来都是自行其是,对文物的保护很不重视。现在既然有了敦煌艺术研究所,工作应有计划、有标准,一方面要把临摹工作搞好;另一方面还要注意保护好古代壁画和彩塑,不损坏文物。先前来的画家,好的经验我们要学习,但有损于壁画原作的临摹方法必须改变。比如用透明纸蒙在墙壁上用铅笔过稿的印稿法,必然对壁画造成伤害,我们要采取写生式的方法来临摹,难度肯定是要大一些,但可以减轻对文物的损害。”他还提出,在挪动梯子、板凳、画板等用具时要小心谨慎,不能碰坏壁画,在洗笔蘸色等过程中,决不能把颜色甩到窟壁上。临摹一定要忠于原作,不要随意在临本上改变壁画的造型原貌和色彩。

“临本是要给别人看的,要让观众看到敦煌壁画的真实状态,看到古人的敦煌画风,而不是让观众看我们进行了加工改造过的所谓的敦煌壁画。”他的意见和建议得到了同事们的一致赞成,表示一定加倍注意。

莫高窟的洞窟基本是向东的,上午阳光射向崖面,小一点、浅一点的洞窟光线就比较好,而那些大洞窟高而深,洞口又比较小,里面就比较暗。大家想了个“借光法”,用镜子在洞外把阳光反射到洞里的白纸板上,这样洞窟就亮起来了,只是要随时根据阳光变化移动镜子,以适应阳光的折射角度。高处看不清,则要架起人字梯,爬上去看看,再下来画画。有时为了画一个局部,要上下许多次……

在莫高窟,段文杰用他扎实过硬的绘画功底和丰富的学识,不断寻找敦煌文物最好的临摹技艺。线描、晕染和传神技巧,一次次地试验;头发、面相、手姿、衣纹,一遍遍地练习……

一代敦煌学泰斗 一生构筑敦煌之梦

终其一生,段文杰一共临摹洞窟壁画380多幅,创下莫高窟个人临摹史上的第一。

敦煌壁画,脱落漫漶之处很多,许多壁画正是在段文杰的抢救性复原临摹下,才得以复原本来面貌。

复原临摹要求很严格,在临摹之前,要做很多研究、查证、对比工作。形象不清楚之处,要从其他相似且保存完整的地方去找根据,并反复考证,再将其补全。总之复原临摹不能随意添补,必须有历史依据,做到物必有证。

莫高窟第320窟盛唐观无量寿经变图,1948年临摹

他的许多复原临摹作品,皆被称为“临本中的典范之作”。

1948年后半年,时局紧张,河西走廊也比较混乱。研究所的人心也不稳了,很多人因为种种原因离开了敦煌。莫高窟一下子冷清了很多,段文杰也因为环境的影响而心绪不宁。傍晚,他坐在高大挺拔的银白杨树下,听着树叶劈啪作响,回想到莫高窟两三年来的点点滴滴,他觉得,原来的一些梦想和计划还远未实现,他相信,像敦煌这样一个千年积累的文化遗产,一定会得到重视的,他决定坚持、坚持、再坚持!

1976年,段文杰与夫人龙时英以及儿子段兼善、儿媳史葆龄合影

他给远在四川的家里写了封信,告诉他们自己的打算,得到了妻子龙时英和家人的支持。段文杰之子段兼善说:“在我七八岁时,母亲曾让我看过一张父亲临摹的敦煌壁画菩萨像,当时我对绘画还不太懂,只是看着觉得很美,很绚丽。那时,虽然还没有亲眼见过父亲,但我觉得这张画真棒,父亲更棒!”

秉烛前行无惧风雨

20世纪50年代前期,社会安定,敦煌文物研究所各位同仁的生活状况也比新中国成立前好多了,大家都有了按月发放的固定工资。1954年,段文杰被评为副研究员,工资级别相当于大学副教授,月薪170多元,从此生活开销有了保障。1957年,妻子和儿子终于迁到敦煌,从而结束了长期两地分居的艰苦生活。

1956年,段文杰(后排左二)与研究所职工在榆林窟合影

1955年,第二次敦煌艺术展览在北京成功举办后,应文化部文物局主办的期刊《文物参考资料》之约,段文杰写了《论临摹敦煌壁画的一点体会》一文,回忆了十年来临摹敦煌壁画的切身感受。他在文章中指出,敦煌莫高窟是“世界上规模最宏伟最有系统的美术博物馆,也是我国民族历史的艺术宝库”。他说:“尽快把它介绍给全国人民,介绍给全世界爱好和平的人民,是敦煌艺术研究工作者的重要任务之一。”他还在文中提到,临摹是一项严肃细致的艺术劳动,临摹过程就是进行研究的过程;临摹实践会为进一步的研究工作打基础,同时对发展新文化新艺术也有重要的借鉴作用。

榆林窟第25窟南壁中唐壁画观无量寿经变图,段文杰、关友惠、万庚育、冯仲年、李复等于1955-1956年合作客观临摹

段文杰说,要做好临摹工作,首先必须了解临摹对象,掌握客观资料,了解故事内容、主题思想、画面组织结构、人物精神刻画和艺术风格、原壁画的制作过程以及各种描绘技巧,做到成竹在胸,才能有把握地体现原作精神。他还介绍了美术组在临摹壁画中的三种基本方法——“客观临摹”“旧色完整临摹”“复原临摹”的具体要求和方式方法。他根据自己临摹数百幅作品积累的经验,剖析了敦煌壁画临摹中的“线描问题”“色彩问题”和“传神问题”的具体内涵及操作方法。文章刊发后,对敦煌壁画的临摹工作起到了重要的提示、指导作用。

之后,段文杰进一步对敦煌艺术的来龙去脉、传承发展、艺术特色、审美价值和历史价值等诸多问题深入研究、全面梳理、归纳总结自己的观点和想法,并将其撰写成文。在继续进行紧张的临摹工作之余,他博览群书,认真查看有关文史书籍和各种艺术资料,同时将其与敦煌艺术联系起来思考,并将其中的要点记在日记或卡片中,便于随时翻阅。

莫高窟第263窟北魏乐伎菩萨图,原壁画与临摹图(段文杰1955年绘) 孙志军摄

“不惧风袭沙扬,不惧遍地荆棘,秉烛前行在文明的宝库里,除了敦煌已成为精神信仰外,心里无他。但是突如其来的一场人为风沙,几乎要将我的心与敦煌一起再次湮没。”正当段文杰意气风发与同事们欲大施拳脚有所作为之时,一场浩劫悄然来临。

反右派斗争时,段文杰被撤销了美术组组长的职务和副研究员级别,每月只发40元生活费。妻子龙时英因精神上受到的打击和刺激,经常彻夜不眠,逐渐患上了幻听症。

炼钢铁,搬石块,取土运土,筑堤坝,修电站……哪里有重活累活,哪里艰苦,段文杰就被安排在哪里。

体力活难不倒段文杰,只要回到洞窟里,他就好像进入了另一个空间。这是一个浪漫的、艺术的世界。在这里,他和古代艺术家心灵沟通,谈艺论道,完全忘记自己身在何处,只全身心地沉浸在自由畅想的海洋中,人世间的烦恼此时也烟消云散。他说:“一画入眼里,万事离心中啊!”

在随后的“文化大革命”中,段文杰被发配到农村务农。革命委员会征求段文杰的意见,问他是愿意回四川老家还是去敦煌农村。段文杰回答:“我的家就在敦煌,就到敦煌农村吧!”

在敦湾大队,53岁的段文杰要和其他社员一样凭劳动挣工分,他干过的农活有修渠、浇水、翻地、耕作、收割、养猪、垫圈、积肥,几乎把敦煌壁画上古代农民的各种农业生产活动,都亲身体验过了……

在劳动繁重、生活艰苦的情况下,他仍然坚持对敦煌艺术遗产进行研究思考。一有空就研读有关敦煌的书籍,还不忘写下心得笔记,修改过去的研究文稿。他很清楚自己写的东西根本不可能发表,也不会引起别人的关注,但他仍这样无怨无悔,坚持研究,只是为了对古代遗产尽一份责任,了一种心愿,守一份自觉,感恩敦煌艺术给他的那一份难忘的温暖。

“敦煌在中国,敦煌学也在中国”

“20世纪初王道士的功过,已被岁月的长风雕琢成沙、磨砺为尘,也许,这就是敦煌的‘劫数’——她汇集了太多人类的智慧之光与艺术奇迹——她以这样的一种形式再次面世,并折射出完美,来接受朝圣者的顶礼膜拜。”

“必须扭转‘敦煌在中国,研究在外国’的被动局面,要齐心协力,埋头苦干,奋起直追,以丰硕和优异的成果融入国际敦煌学的发展进程,为世界文明进步发挥中国文化的作用。”

1975年,段文杰 (站立者右二) 和几位同事在洞窟前合影

历经千辛万苦,终于再次回到敦煌,回到心心念念的敦煌。

1978年,改革开放的春潮涌动,玉门关外春风同度。各大高校相继开设了“敦煌文书研究”课程,兰州大学历史系举办了“敦煌学讲座”,来函邀请段文杰兼任客座教授,讲授“石窟艺术”。在兰大讲课的同时,他还帮助《兰州大学学报》组织了“敦煌学研究”专稿。这段时间,他自己也在各大期刊上发表了不少研究论文。

同时,段文杰被任命为研究所第一副所长,全面主持工作。一个重要的问题总在段文杰的头脑中萦绕,如何推动敦煌学研究在各个领域内更加深入的发展,如何扭转“敦煌在中国,研究在外国”的落后局面?

他觉得作为一个莫高窟人,有责任和全院研究人员一起,团结全国各地的学者,携手并进,把敦煌研究事业搞上去,否则对不起创造了敦煌文化艺术瑰宝的先贤,对不起祖国和人民,也对不起海内外关注和热爱敦煌文化艺术遗产的朋友们。

1987年,段文杰在莫高窟主持敦煌石窟研究国际讨论会

他通过出版画册、编辑文集、创办期刊,增强了中国敦煌学在海内外的影响力。

他策划主持了多次国内、国际敦煌学术研讨会,推动了中外文化交流,促进了国际敦煌学的发展。

他重视石窟保护工作,时刻想着如何做好窟内文物科学保护和窟外环境治理工作。

他关注石窟讲解和展示工作,他规范讲解制度、培养外语讲解员,使敦煌的对外开放事业迈上新台阶。

他提议并促成把敦煌文物研究所提升为敦煌研究院,扩大了敦煌学研究范围,并广纳人才。

他带领敦煌研究院同仁,在各国举办敦煌壁画展,推动敦煌文化走向世界。

出国交流时,他多次呼吁各国将中国失散在海外的敦煌文物归还中国。

他提议申报中国敦煌莫高窟加入联合国教科文组织世界文化遗产委员会世界文化遗产名录……

“文化大革命”结束父亲回到了日思夜想的敦煌莫高窟 段兼善作

1981年8月8日,是个很重要的日子。中国改革开放的总设计师邓小平同志到莫高窟视察。段文杰和从北京赶来的常书鸿所长以及樊锦诗副所长等人在大门口迎接。陪同邓小平前来的有邓小平夫人卓琳,有关领导王震、王任重、肖华和冯纪新。

参观前,领导们在接待室稍事休息,段文杰简要地向邓小平等领导同志介绍了莫高窟的历史及文物的内容和价值。特别是藏经洞文物的发现、帝国主义的掠夺、敦煌学的兴起和有关“敦煌在中国,研究在国外”的说法,以及省委领导指示“一定要把敦煌学搞上去”后,全所职工憋着一股劲儿努力开展工作等情况。邓小平同志说:“敦煌是件事,还是件大事。”接着非常关心地问段文杰:“你们有什么困难没有?”段文杰回答:“现在最大的问题有三个,一是洞窟保护工作要加强。20世纪60年代周总理批准投资一百万元对洞窟进行一期加固,现在还有南区一段、北区一段需要加固。”邓小平同志问:“办这些事需要多少钱?”段文杰回答:“过去是一百万元,现在最少得三百万元。”接着段文杰又说起了另外两个困难:“因为人员缺少,我们已经征聘了一批各类专业人员,这些人进来,急需解决一系列问题,比如指标问题、家属问题、子女升学就业问题。再就是改善职工的工作生活条件也迫在眉睫。不然已经来的人不安心,需要的人调不进,大学生分配没人来。只有把工作条件和生活条件加以改善,才能吸引更多的人来这里工作。”邓小平听完后,说:“给你们拨300万元够吗?”段文杰说:“够了。”邓小平同志向旁边的王任重同志说:“你给他们解决一下”。后来,中央和省里有关部门,很快将三百万经费拨付到位。帮助敦煌文物研究所解决了很多实际困难,也给予段文杰和研究所的职工极大的精神鼓舞。

段文杰主持敦煌文物研究所、敦煌研究院的工作以来,通过各种举措和努力,职工的工作条件和生活条件得到很大改善。窟区的崖体加固工程正在原来的基础上拓展进行,研究工作方面进展也比较顺利,《敦煌研究》创刊并发行,与日本合出的《中国石窟·敦煌莫高窟》五卷本和《敦煌研究文集》的编辑按计划完成。

与此同时,国内也逐渐形成了一个敦煌学研究的热潮,全国各地的学者们踊跃开展敦煌学各学科的研究。各地还相继成立了一些研究机构和学术团体,如北京大学中国中古史研究中心敦煌吐鲁番研究室、中国社会科学院历史研究所敦煌学小组、南京大学敦煌学研究组等。有的高校和科研院所还把敦煌学研究作为一项重要的研究内容,如杭州大学古籍研究所、武汉大学魏晋南北朝隋唐史研究室、国家文物局古文献研究室、厦门大学历史研究所、首都师范大学历史系、甘肃省社科院文学研究所等。

一生守护 魂归敦煌

“从远古一路走来,沙漠绿洲上沙岭晴鸣、月泉晓澈,茫茫戈壁见证了敦煌千年的辉煌与伤痛;向未来一路走去,佛窟壁画上岁月留痕、魅力长存。赤诚之心放飞着我的敦煌,我的梦。”

1998年,段文杰从敦煌研究院院长职务上退下来,被任命为敦煌研究院名誉院长。院长一职由樊锦诗接任。

耄耋之年,赤子之心如初。在生命的最后几年,行动不便的段文杰时时牵挂敦煌。生命的最后几天,嘴里还念叨着“我要回敦煌”。

2011年1月21日,段文杰在家中去世。

“父亲吃了早餐后,像往常一样坐在桌前翻看了一会儿书,就说想躺下休息。我把他扶到床上躺下,看他慢慢睡着了。中午饭好了,他说不想吃,继续睡觉。下午阳光很好,葆龄见他醒来就给他理了发,我们像往常一样扶他解手,之后他说累了,要休息一下。到床上不久,我们还没离开就看见他闭上双眼,轻轻呼了一口气,就再没有动静了。葆龄说:‘爸爸走了!’我还不相信,拉着他的手腕,确实没有了脉搏,这才知道他老人家真的去世了。”段文杰独子段兼善说。

2012年清明节,敦煌研究院在莫高窟九层楼对面的金沙中,为段文杰立碑。段文杰一生守护敦煌莫高窟,如今回到了令他魂牵梦萦的莫高窟,与妻子合葬在大泉河畔。

“父亲去世后,他的音容举止,时常出现在我的脑海中” 段兼善作

他择一事,终一生,言必信,行必果,初心不改,不畏艰险,无怨无悔坚守莫高窟60余年,把他的全部精力和智慧,毫无保留地献给了敦煌石窟的保护、研究和弘扬事业。他用自己的一生讲述动人的“莫高精神”。他的生命始终和敦煌紧紧联系在一起,就像他曾说的那样,“敦煌是我生命的全部”。

回望过去的一切,

我好像做了一场梦。

这场梦做了50多年,

在人类历史的

长河中,

只是短暂的一瞬间,

但对于一个人来说,

却是相当长久的

一段历程。

敦煌是严酷的

自然环境

和人类美好愿望的

有机结合,

是对真善美的

不懈追求,

是对创新精神的

不断发扬,

是对世界各国各族人

民友好往来、

共同发展的赞美,

是对世界和平与文明

进步的向往。

在这样的地方

展现我们的梦想,

是一件有意义的事情。

只要生命不息,

敦煌之梦就不止。

——段文杰

(原文刊载于《中华英才》半月刊2022年第13-14期)

【责编 李鹏】